Longtemps resté dans l’ombre des grandes religions mondiales, le zoroastrisme est pourtant l’une des plus anciennes traditions monothéistes encore vivantes. Né dans l’Iran ancien, transmis au fil des siècles par des communautés discrètes mais fidèles, ce courant spirituel a profondément marqué l’histoire religieuse de l’humanité. À travers un Dieu unique, une éthique exigeante et une vision du monde centrée sur le choix entre vérité et mensonge, le zoroastrisme continue de porter un message de lumière et de responsabilité. Cet article propose de redécouvrir cette foi méconnue, son origine, ses idées fondamentales, son influence durable, et la manière dont elle survit encore aujourd’hui.

À retenir sur le zoroastrisme : une foi ancienne toujours vivante

Le zoroastrisme, l’une des plus anciennes religions monothéistes, reste pratiqué aujourd’hui par une communauté discrète mais fidèle. Voici les points essentiels à connaître pour comprendre sa richesse et son héritage.

D’où vient le zoroastrisme, et qui était Zoroastre ?

1. Une époque lointaine mais bien attestée

Quand on parle du zoroastrisme, on remonte loin. Vraiment loin. Bien avant l’apparition du judaïsme tel qu’on le connaît, bien avant l’essor du christianisme ou de l’islam. On est quelque part entre 1500 et 1000 avant notre ère, dans une zone vaste qui va du nord-est de l’actuel Iran à l’Asie centrale. C’est dans ce contexte que se situe l’origine de cette tradition religieuse encore vivante aujourd’hui.

Zoroastre – ou Zarathoustra, selon la transcription – aurait vécu dans ce monde ancien. Certains le situent dans les steppes, d’autres dans les régions orientales de l’empire perse. Il n’est pas le fondateur d’une religion sortie de nulle part. Il intervient dans un contexte polythéiste, avec déjà des divinités, des rituels, des croyances bien installées. Mais ce qu’il propose tranche nettement avec ce qui l’entoure.

Il n’est pas un conquérant, ni un chef politique. Il apparaît plutôt comme un réformateur religieux, un poète, un penseur inspiré, qui dit avoir reçu une révélation directe d’un Dieu unique, Ahura Mazda. Ce Dieu n’a pas de rivaux, pas de panthéon autour de lui, pas de face obscure. C’est un Dieu de sagesse, de vérité, de lumière.

2. Ce que l’on sait de la vie de Zoroastre

Il faut être franc : la vie de Zoroastre est difficile à reconstituer. On n’a pas de récit historique comme pour Socrate, Confucius ou Bouddha. Ce que l’on a, ce sont des textes, et surtout un ensemble de poèmes sacrés appelés les Gathas. Ils sont courts, mystérieux, écrits dans une langue ancienne qui pose encore des problèmes aux spécialistes.

Ces Gathas sont attribués directement à Zoroastre lui-même. Ils sont centrés sur des questions de justice, de vérité, de conduite humaine. Rien de biographique au sens moderne. Pas d’enfance racontée, pas d’anecdotes. Mais à travers leur ton, leur exigence, on sent la présence d’un homme qui s’adresse à ses contemporains avec une conviction profonde.

Certains passages laissent entendre qu’il a été rejeté, exilé, puis accueilli par un prince qui a adhéré à son enseignement. Ce n’est pas un détail mineur : sans ce soutien politique, son message ne se serait sans doute pas diffusé.

Il y a donc une part d’ombre, assumée. Ce flou n’empêche pas le zoroastrisme de reposer sur un socle très clair : un Dieu unique, un monde traversé par le choix entre bien et mal, et une responsabilité humaine qui engage chaque personne, dans sa pensée comme dans ses actes.

Quelles sont les grandes idées du zoroastrisme ?

1. Un Dieu unique, sans rival

Au cœur du zoroastrisme, il y a Ahura Mazda. Ce nom peut surprendre, mais il signifie simplement « le Seigneur sage ». C’est un Dieu unique, sans visage ni forme, qui incarne la lumière, la vérité et la conscience morale. Il ne partage pas son pouvoir avec d’autres divinités, il ne fait pas partie d’un panthéon, et il n’a pas d’opposant équivalent.

C’est là que la nuance est importante. On pourrait penser que le zoroastrisme oppose deux forces égales, le bien et le mal, un peu comme le yin et le yang. Ce n’est pas le cas. Le mal existe, il agit, mais il n’a pas le dernier mot. Ahura Mazda n’est pas en lutte contre un autre dieu : il est la source unique de l’ordre et de la vie.

Autour de lui, il y a bien des figures secondaires, comme les Amesha Spentas, que l’on peut voir comme des aspects de sa sagesse, ou des archétypes moraux. Mais elles ne sont pas des dieux. Ce sont des aides symboliques pour penser l’univers et guider l’action.

2. Le bien, le mal, et le choix humain

L’un des traits les plus marquants du zoroastrisme, c’est l’importance donnée au libre arbitre. Le monde n’est pas figé. Il évolue, et chaque personne participe à ce mouvement. À chaque instant, il y a un choix à faire entre ce qui construit et ce qui détruit, entre la vérité et le mensonge, entre le respect et la violence.

Il s’agit de quelque chose de très concret, qui se joue dans la pensée, dans les paroles, dans les gestes du quotidien. Il y a une responsabilité individuelle, constante. On est invité à se tenir du côté d’Ahura Mazda, non pas par peur, mais parce que c’est ce qui fait grandir la vie, en soi comme autour de soi.

Dans ce cadre, le mal n’est pas une entité autonome. C’est une conséquence : un effet du mensonge, de la confusion, de l’ignorance. Il est représenté dans les textes par Angra Mainyu, l’esprit mauvais, mais ce n’est pas un démon qui pourrait rivaliser avec Dieu. C’est plutôt un choix d’attitude, un écart à la vérité.

3. Une religion centrée sur l’action

Ce qui frappe quand on découvre le zoroastrisme, c’est son orientation très éthique. Il n’y a pas de loi complexe à suivre, pas d’interdits alimentaires très codifiés, pas de hiérarchie religieuse envahissante. Il y a surtout une ligne de conduite simple et exigeante : penser avec droiture, parler avec vérité, agir avec justesse.

Cette triple règle – bonne pensée, bonne parole, bonne action – résume l’essentiel. Elle n’est pas là pour contrôler, mais pour élever. Elle invite à se mettre en cohérence, à chercher l’harmonie entre ce que l’on croit, ce que l’on dit, et ce que l’on fait.

Les rituels existent, bien sûr. Le feu, par exemple, joue un rôle central comme symbole de pureté et de lumière divine. Mais ces pratiques viennent en soutien d’une vie droite, elles n’en sont pas le cœur. Ce qui compte, c’est la vérité vécue, pas seulement récité.

Histoire du zoroastrisme : comment cette ancienne religion a survécu ?

1. Le zoroastrisme à l’époque des empires perses : une religion liée au pouvoir

Le zoroastrisme s’est développé au sein de l’Empire perse, dans un contexte où spiritualité et autorité politique étaient étroitement liées. Dès le VIe siècle avant notre ère, des figures majeures comme Cyrus le Grand, Darius Ier ou encore Xerxès ont reconnu Ahura Mazda comme divinité souveraine et ont soutenu cette foi dans leur manière de gouverner.

Cette alliance entre pouvoir royal et religion zoroastrienne ne cherchait pas à imposer une foi unique par la force. Elle reposait plutôt sur une vision du monde où le roi était garant de l’ordre et de la justice, face aux forces du désordre. Le zoroastrisme devenait alors plus qu’un culte : une référence morale pour l’exercice du pouvoir.

Sous la dynastie des Sassanides (IIIe-VIIe siècle), le zoroastrisme connaît une organisation plus structurée. Les textes religieux sont compilés dans l’Avesta, les lieux de culte se multiplient, et le feu sacré prend une place centrale comme symbole de la vérité et de la pureté.

2. Le déclin du zoroastrisme après la conquête arabe : entre résistance et exil

À partir du VIIe siècle, avec l’arrivée de l’islam en Perse, le zoroastrisme perd sa place dominante. La langue arabe remplace progressivement le vieux perse, les grandes institutions religieuses s’effacent, et la religion devient minoritaire.

Certaines communautés choisissent de rester, souvent dans des zones rurales ou en se faisant discrètes. D’autres décident de quitter la région pour continuer à vivre leur foi plus librement. C’est ainsi qu’un groupe migre vers l’Inde, où il s’installe sur la côte ouest, dans l’actuel Gujarat.

Ces exilés formeront la communauté des Parsis – littéralement : « les Persans ». Ils emportent avec eux les rites zoroastriens, les textes sacrés, et la mémoire vivante d’un monde désormais révolu. Ce déplacement ne marque pas une rupture, mais une continuité dans un autre cadre.

3. Le zoroastrisme aujourd’hui : une foi encore vivante mais peu visible

De nos jours, la communauté zoroastrienne est présente dans plusieurs pays, principalement en Iran et en Inde, mais aussi dans les États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie. Le nombre global est modeste — autour de 100 000 fidèles dans le monde —, mais la tradition reste active.

Les fêtes religieuses zoroastriennes sont encore célébrées, comme Nowruz, le Nouvel An persan, qui symbolise le renouveau de la vie. Le feu sacré continue de brûler dans les temples zoroastriens, les textes sont récités dans la langue ancienne, et les rites liés à la naissance, au mariage ou à la mort suivent toujours une trame bien définie.

La question de la transmission est devenue centrale : certaines branches de la communauté n’autorisent pas les mariages mixtes, d’autres cherchent à adapter les règles. Malgré ces débats internes, la fidélité au message d’Ahura Mazda reste une constante. Il ne s’agit pas d’un retour aux origines, mais d’une forme de continuité discrète, enracinée dans une longue mémoire.

Pourquoi le zoroastrisme est si peu connu malgré son influence sur les grandes religions

1. Les idées du zoroastrisme qui ont marqué le judaïsme, le christianisme et l’islam

Le zoroastrisme est souvent absent des discussions sur les grandes religions, alors même qu’il a transmis des idées clés à des traditions bien plus connues. Son ancienneté n’explique pas tout. Ce sont surtout ses concepts religieux qui ont traversé les siècles et les frontières, souvent sans qu’on sache d’où ils viennent.

L’idée d’un jugement individuel après la mort, d’un paradis, d’un enfer, ou encore d’une lutte morale entre le bien et le mal figure déjà dans les textes zoroastriens les plus anciens. On trouve aussi la promesse d’un rédempteur à venir, appelé Saoshyant, qui ressemble, par certains aspects, à la figure du Messie dans le judaïsme ou à celle du Mahdi dans l’islam chiite.

Ces ressemblances ne sont pas le fruit du hasard. À l’époque de l’exil à Babylone, les Hébreux ont vécu sous l’autorité de l’empire perse, où le zoroastrisme était religion officielle. Des échanges culturels et spirituels ont eu lieu, souvent sans laisser de trace explicite, mais suffisamment profonds pour marquer les textes et les représentations.

2. Une religion discrète, sans volonté d’expansion

Le zoroastrisme n’a jamais été une religion missionnaire. Il n’y a pas eu de campagnes pour convertir d’autres peuples, ni de textes écrits pour convaincre. La foi se transmet de manière familiale et communautaire, dans un cadre intime. C’est une fidélité silencieuse, qui ne cherche pas à s’imposer.

Dans les régions où cette tradition a perduré, comme en Iran ou chez les Parsis en Inde, la pratique religieuse reste liée à un héritage : on naît zoroastrien, on ne le devient pas facilement par choix extérieur. Cette position n’est pas seulement une règle : elle reflète une vision du monde dans laquelle la foi se vit dans la continuité, dans le respect des lignées et des rites reçus.

Cette discrétion a parfois été une nécessité. Être zoroastrien dans un pays majoritairement musulman, par exemple, demandait de la prudence. Pour beaucoup, préserver les rites, les fêtes, les textes liturgiques et la langue ancienne relevait d’une forme de résistance douce, presque invisible.

3. Une mémoire religieuse oubliée du grand public

Si le zoroastrisme est aujourd’hui méconnu, c’est aussi parce qu’il n’est pas ou peu enseigné. Il est rarement mentionné dans les manuels scolaires, peu abordé dans les médias, presque absent des discussions sur les origines du monothéisme.

Cette discrétion contraste fortement avec l’influence historique de cette tradition. Son message, fondé sur le choix moral, la responsabilité individuelle et la fidélité à la vérité, a marqué des générations, même si le nom de Zoroastre lui-même reste souvent dans l’ombre.

Redonner sa place au zoroastrisme, ce n’est pas ressusciter une religion oubliée. C’est simplement reconnaître qu’il existe d’autres voies spirituelles, très anciennes, qui ont nourri l’histoire humaine, parfois en silence, mais avec constance.

Foire aux questions sur le zoroastrisme

1. Peut-on se convertir au zoroastrisme ?

La possibilité de conversion au zoroastrisme varie selon les communautés. En Inde, les Parsis considèrent généralement que seule la naissance dans une famille zoroastrienne confère le statut de fidèle. En revanche, en Iran et dans d’autres pays, certaines communautés acceptent les conversions, soulignant que le message de Zoroastre s’adresse à toute l’humanité .

2. Quelle est la signification du feu dans le zoroastrisme ?

Le feu est un symbole central dans le zoroastrisme, représentant la pureté, la lumière et la présence divine d’Ahura Mazda. Il est vénéré dans les temples du feu, où il est maintenu allumé en permanence. Cependant, les zoroastriens ne l’adorent pas en tant que divinité, mais le respectent comme un symbole sacré .

3. Qu’est-ce que le pont de Chinvat ?

Dans la croyance zoroastrienne, le pont de Chinvat est le passage que l’âme doit traverser après la mort. Selon les actions du défunt, le pont s’élargit pour ceux qui ont mené une vie vertueuse, les conduisant à la « Maison des Chants » (paradis), ou se rétrécit, les menant à la « Maison du Mensonge » (enfer) .

4. Quels sont les textes sacrés du zoroastrisme ?

Le principal texte sacré du zoroastrisme est l’Avesta, qui comprend plusieurs parties, dont les Gathas (hymnes attribués à Zoroastre), le Yasna (textes liturgiques), le Visprad, le Vendidad (lois et récits mythologiques) et le Khordeh Avesta (prières quotidiennes) .

5. Quelle est la différence entre Parsis et zoroastriens ?

Les zoroastriens sont les adeptes de la religion fondée par Zoroastre. Les Parsis sont une communauté zoroastrienne qui a émigré en Inde au 8ᵉ siècle pour échapper aux persécutions en Perse. Ainsi, tous les Parsis sont zoroastriens, mais tous les zoroastriens ne sont pas Parsis.

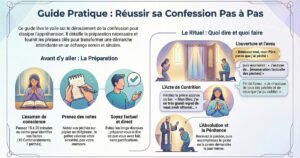

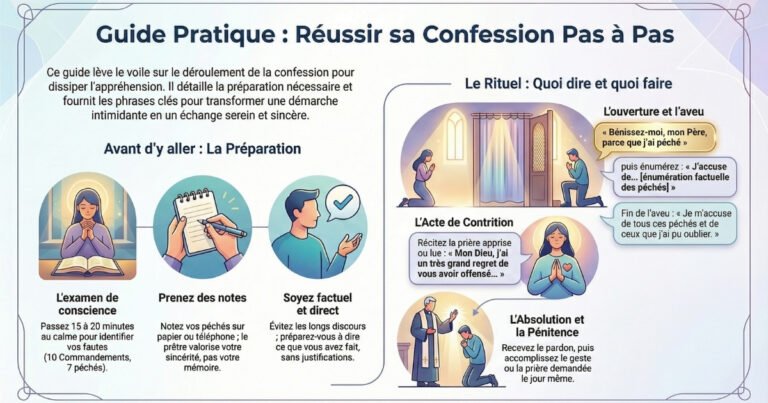

Se confesser en 10 minutes : guide pratique et secret de la confession

Pour aller plus loin : cinq ressources sérieuses sur le zoroastrisme

Pour celles et ceux qui aimeraient prolonger la lecture, plusieurs articles fiables (en anglais) permettent d’explorer des facettes du zoroastrisme que l’on n’a fait qu’effleurer ici.

Sur le site de la BBC, un article montre très clairement comment certaines idées centrales du zoroastrisme — le jugement après la mort, la lutte entre le bien et le mal, la promesse d’un monde renouvelé — ont influencé les grandes religions monothéistes, sans que cela soit toujours reconnu.

Le journal The Guardian propose un reportage sensible sur les Parsis en Inde, ces descendants de zoroastriens perses exilés au VIIe siècle. On y découvre leur vie quotidienne, leurs rites, leurs inquiétudes, mais aussi leur humour et leur attachement profond à leur foi.

Pour une plongée plus visuelle, National Geographic offre un portrait vivant des communautés zoroastriennes contemporaines, à travers des images, des récits de terrain et un regard bienveillant sur leur manière de conjuguer tradition et modernité.

Une synthèse structurée est également disponible sur le portail académique EBSCO, qui présente les grandes lignes de la doctrine, les textes de référence et le contexte historique de la naissance de cette religion.

Enfin, pour mieux comprendre la situation actuelle des zoroastriens en Iran et en Inde, le site du Pluralism Project, rattaché à l’université de Harvard, offre une perspective bien documentée sur leurs pratiques, leurs débats internes et les défis de la transmission.