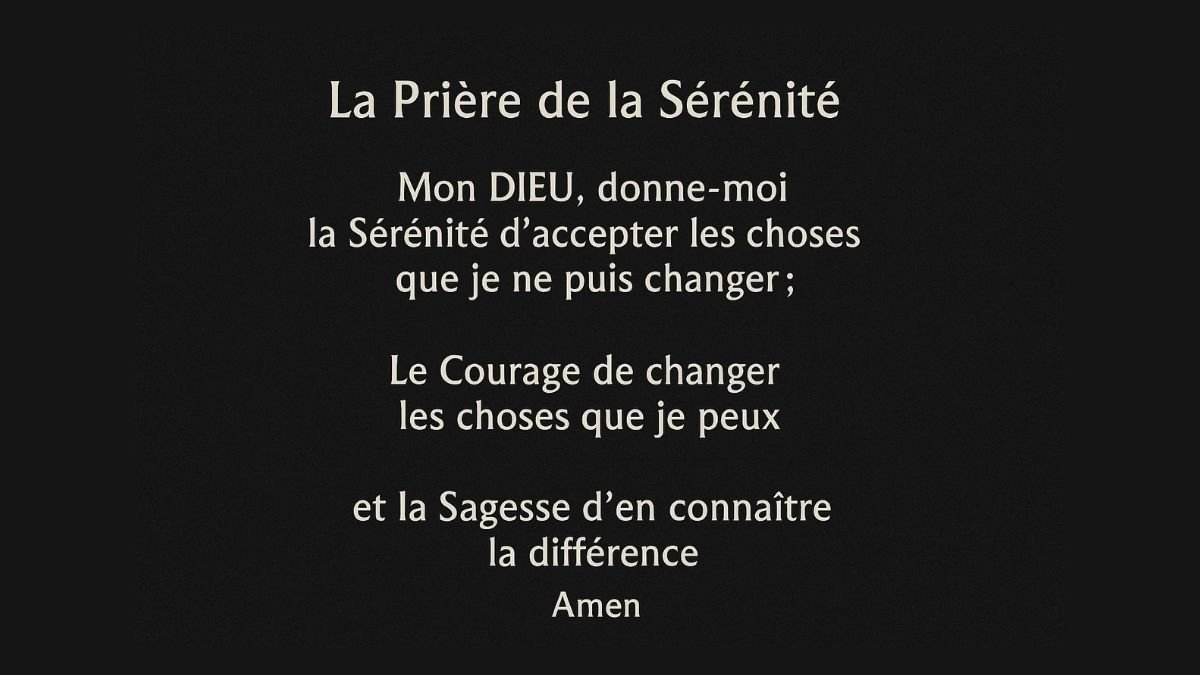

Le texte de la Prière de la Sérénité

Mon Dieu, donne-moi

la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer,

le courage de changer les choses que je peux,

et la sagesse d’en connaître la différence.Amen

C’est la version la plus connue aujourd’hui, utilisée dans les groupes de soutien, dans certaines communautés religieuses ou tout simplement dans des moments de solitude.

Une chanson inspirée par la prière de la sérénité

Pour prolonger cette prière autrement, une chanson originale a été composée à partir de ses mots-clés essentiels : paix, courage et sagesse. Intitulée « Dieu de lumière, Dieu de vie », elle en propose une lecture poétique et musicale, à la fois intime et universelle. À découvrir sur notre chaîne YouTube.

Pour vous abonner à notre nouvelle chaîne Youtube Voxenigma cliquez ici

La prière de sérénité en Anglais :

Sa forme originale en anglais est la suivante :

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,

Courage to change the things I can,

And wisdom to know the difference.

La prière de sérénité en Latin :

Plusieurs traductions non officielles en latin ont été faites pour des raisons esthétiques ou spirituelles. Voici l’une des plus courantes :

Deus, dona mihi serenitatem accipere res quas mutare non possum,

fortitudinem mutare res quas possum,

atque sapientiam differentiam cognoscere.

La version longue de la Prière de la Sérénité

Il existe aussi une version plus développée de cette prière, attribuée elle aussi à Reinhold Niebuhr. Elle n’est pas une variante moderne ou reformulée, mais une extension fidèle à l’esprit du texte d’origine.

Niebuhr l’aurait rédigée dans le cadre de ses prédications, pour accompagner une réflexion plus large sur la vie intérieure, le temps, la souffrance et la confiance. On y perçoit le lien entre foi, acceptation du réel, et espérance, comme manière d’habiter ce qui est.

Voici cette version, souvent moins connue, mais profondément lumineuse :

Mon Dieu, donne-moi

la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer,

le courage de changer les choses que je peux,

et la sagesse d’en connaître la différence.Fais que je vive un jour à la fois,

que je profite d’un moment à la fois,

que j’accepte les difficultés comme un chemin vers la paix.Que je prenne, comme Jésus l’a fait,

ce monde tel qu’il est et non comme je voudrais qu’il soit,

en croyant que Tu feras concourir toutes choses au bien

de ceux qui T’aiment.Aide-moi à me soumettre à Ta volonté,

pour que je sois raisonnablement heureux dans cette vie

et parfaitement heureux avec Toi dans l’autre.Amen.

D’où vient la Prière de la Sérénité et qui l’a écrite ?

1. Une prière souvent citée, rarement située

Il est probable que vous ayez déjà croisé ce texte. Il circule sur les réseaux, dans les livres de spiritualité, dans les groupes de parole. Certains le récitent comme un mantra, d’autres l’affichent au mur. Mais peu savent vraiment d’où il vient.

Ce qu’on appelle aujourd’hui la « Prière de la Sérénité » est un texte bref, d’une très grande densité spirituelle, dont l’origine est bien identifiée, même si elle reste floue dans l’imaginaire collectif. Il ne s’agit ni d’une prière ancienne ni d’un verset biblique, comme on pourrait le croire. Elle n’a pas été écrite au Moyen Âge, ni transmise par une tradition orale. Elle vient d’un homme, d’une époque précise, et d’un contexte très particulier.

2. L’auteur de la prière de la sérénité : Reinhold Niebuhr, un théologien protestant

Le texte est attribué à Reinhold Niebuhr, un pasteur et théologien protestant américain, actif au XXᵉ siècle. Il l’aurait formulé à l’origine dans un sermon prononcé dans les années 1930 ou 1940. Certains documents l’attestent dès 1932. À cette époque, Niebuhr s’interrogeait sur la place de l’homme face à la souffrance, à l’incertitude et au mal. Il cherchait un langage simple pour exprimer ce que la foi pouvait encore porter dans les épreuves de la vie moderne.

C’est dans ce cadre qu’il aurait rédigé cette prière — à l’origine plus longue que la version que nous connaissons aujourd’hui. La formulation courte, en trois mouvements, s’est imposée ensuite, parce qu’elle tient dans la mémoire, qu’elle accompagne bien une méditation intérieure, et surtout parce qu’elle touche immédiatement juste.

Niebuhr n’en a jamais fait un étendard. Il l’a écrite presque comme une respiration, au service de ceux qui peinaient à tenir debout.

3. Une diffusion rendue célèbre par les Alcooliques Anonymes

La diffusion mondiale de cette prière vient d’un autre contexte : celui des groupes de rétablissement, en particulier les Alcooliques Anonymes, qui en ont fait l’un de leurs textes de référence dès les années 1940.

Elle est utilisée pour ouvrir ou fermer une réunion, pour soutenir un travail intérieur face aux addictions, à la perte de repères, au besoin de discernement. Ce n’est pas un texte imposé, ni sacralisé. Il est simplement là, comme un fil auquel se raccrocher quand les pensées deviennent confuses. Beaucoup de personnes en rupture l’ont fait leur, sans forcément adhérer à une foi particulière.

C’est ainsi que cette prière a quitté les cercles religieux pour entrer dans une forme de spiritualité universelle, accessible, douce, humaine.

Comment comprendre le message de cette prière, ligne par ligne ?

1. « Donne-moi la sérénité d’accepter ce que je ne peux changer »

Il y a dans cette première ligne une demande qui n’a rien d’évident. Car ce que nous cherchons souvent, ce n’est pas la sérénité… mais le contrôle. On voudrait que les choses s’arrangent, que les événements prennent un autre cours, que les personnes autour de nous changent. Mais il y a des moments où cela ne dépend plus de nous. Où résister revient à s’épuiser.

Demander la sérénité, c’est autre chose qu’une résignation. Ce n’est pas baisser les bras. C’est reconnaître qu’il y a, autour de nous, des faits, des rythmes, des histoires que nous n’avons pas choisis. C’est demander à ne pas être écrasé par ce qui nous dépasse.

Et cela vaut aussi bien pour la maladie que pour le passé, pour certaines décisions prises par d’autres, ou pour les injustices qu’on ne peut réparer seul.

2. « Le courage de changer ce que je peux »

Il ne s’agit pas seulement d’accepter. Il y a aussi ce qui est encore entre nos mains. Ce qui dépend de notre choix, de notre effort, de notre action. Et cela demande du courage. Car changer quelque chose, même à petite échelle, demande toujours de sortir d’un confort, d’un automatisme, d’un silence.

On peut parfois agir sur ses pensées, sur ses habitudes, sur ses réactions. On peut parler là où on s’était tu, recadrer une relation, quitter ce qui nous abîme, réparer quelque chose en soi ou dans le lien aux autres.

Mais cela suppose une volonté lucide. Un vrai mouvement intérieur. D’où l’importance de cette phrase : elle rappelle que nous avons, malgré tout, un territoire d’action. Et qu’il vaut la peine d’être habité avec force.

3. « La sagesse d’en connaître la différence »

C’est peut-être la ligne la plus difficile à incarner. Car le plus grand défi, souvent, c’est de faire la part des choses : qu’est-ce qui dépend de moi ? Qu’est-ce qui ne m’appartient pas ? Où dois-je lâcher, et où dois-je m’engager ?

Cette phrase ne cherche pas une réponse toute faite. Elle parle d’une sagesse intérieure, qui n’est ni l’intelligence logique ni la volonté seule. C’est une forme de regard qui sait discerner, à l’intérieur d’une même situation, ce qui mérite notre énergie et ce qui appelle plutôt un retrait paisible.

Il arrive que l’on lutte inutilement contre des événements figés. Et il arrive aussi qu’on reste figé là où un pas est possible.

Ce troisième vers demande d’abord de l’humilité. Et beaucoup de douceur envers soi-même. Car cette différence, on ne la saisit pas toujours d’un coup. On l’apprend, on la découvre, parfois après des erreurs, parfois en chemin.

Le Mercredi des Cendres : Quand la poussière nous rappelle qui nous sommes

Pourquoi ce texte résonne autant dans les parcours de vie difficiles ?

1. Une phrase simple mais profondément équilibrée

Ce qui frappe souvent, c’est la justesse du rythme. Trois phrases. Trois élans : accepter, agir, discerner. Tout est dit dans un équilibre presque parfait. C’est peut-être pour cela qu’elle s’imprime si facilement dans la mémoire, et qu’on peut l’avoir en tête au milieu d’un moment difficile, sans avoir besoin de tout relire.

Il y a dans cette prière quelque chose de profondément humain. Elle ne promet pas que tout ira bien. Elle ne cherche pas à rassurer à tout prix. Elle aide simplement à tenir debout là où la confusion menace.

Ce n’est pas un texte de soulagement. C’est un texte de recentrage.

2. Le cœur de ce qu’on ne maîtrise pas

Quand la maladie entre dans une vie, quand une addiction détruit les repères, quand la perte d’un proche ou un échec brutal surviennent, l’esprit s’agite. On voudrait refaire le passé, changer ce qui a été, prévoir la suite.

Dans ces moments-là, il devient vital de faire la paix avec ce qui ne dépend plus de nous. Cette prière le rappelle doucement : vous pouvez ne pas aimer ce que vous traversez, mais vous pouvez apprendre à ne plus vous battre inutilement contre ce qui est déjà là.

Elle ne vous dit pas d’aimer la souffrance. Mais de ne pas en rajouter une couche par la résistance intérieure.

3. La difficulté de savoir où agir

Ce qui rend les crises si déstabilisantes, c’est justement cette incertitude : faut-il agir ou non ? Faut-il s’adapter ou refuser ce qui nous blesse ? Faut-il parler ou se taire ? Il n’y a pas de réponse toute faite à ces questions. Mais cette prière donne un fil : vous ne pouvez pas tout, mais vous pouvez quelque chose. Et ce quelque chose mérite votre attention.