Pourquoi meurt-on ? Cette question paraît simple, mais elle ouvre des portes multiples, entre science, philosophie, spiritualité et expérience humaine. La mort n’est pas une anomalie : elle fait partie de la vie, de l’équilibre du vivant, du passage des générations. Certaines traditions la redoutent, d’autres l’apprivoisent, d’autres encore la relient à une promesse. Penser la mort, c’est souvent apprendre à mieux vivre. Cet article vous propose un regard croisé, rigoureux et accessible, sur les raisons biologiques, les réflexions philosophiques et les réponses religieuses à cette réalité universelle.

Pourquoi faut-il mourir ? Une exploration biologique, philosophique et spirituelle

Réfléchir à la mort, c’est aussi réfléchir à la vie. Ce dossier aborde ce sujet sous plusieurs angles, pour comprendre ce qu’est la mort, pourquoi elle existe et comment elle donne sens à l’existence humaine.

La mort : une évidence que l’on ne peut contourner

Chaque être humain, où qu’il vive et à n’importe quelle époque, se confronte un jour à la mort. Elle survient dans la vie des autres, traverse un événement, une maladie, une séparation. Puis vient le moment de regarder cette réalité en face, pour soi-même. Elle appartient à la condition humaine, sans exception. Aucune civilisation n’a pu l’ignorer.

Dans de nombreuses sociétés modernes, la mort s’est éloignée des regards. Les structures médicales, le rythme social, et la mise à distance des corps en fin de vie ont modifié notre façon d’y être exposés. Elle ne s’affiche plus autant, mais elle persiste. Les familles vivent souvent ce moment à l’écart. Les mots se font rares. Les rites s’accélèrent. Et le deuil prend parfois la forme d’un silence intérieur que personne ne vient accompagner.

Même discrète, la mort continue de poser des questions. Elle interrompt, elle bouleverse, elle révèle. Elle pousse à s’arrêter, à réfléchir à ce qui compte, à ce que l’on transmet, à la trace laissée par une vie. Elle impose un regard neuf sur l’existence, sur sa densité, sur sa fin.

Réfléchir à cette finitude donne du relief au quotidien. Chaque moment prend un poids particulier lorsqu’il est perçu comme unique. La conscience du temps transforme la manière de vivre, d’aimer, de décider. Elle invite à une attention plus fine, à une présence plus vraie.

La mort marque une limite, mais cette limite contient un appel. Vivre en gardant à l’esprit cette réalité permet de redonner de l’importance à la vérité, à la relation, à la qualité du don de soi. Elle introduit une forme de lucidité féconde, calme et profonde.

Biologiquement, pourquoi faut-il mourir ?

Du point de vue scientifique, la mort s’inscrit dans le fonctionnement même du vivant. Elle ne survient pas par accident. Elle fait partie des lois fondamentales qui régissent le développement des organismes, leur renouvellement, leur équilibre interne et leur lien avec l’environnement.

1. Des mécanismes inscrits dans la cellule vivante

Le corps humain, comme celui de nombreux êtres vivants complexes, repose sur un fonctionnement cellulaire organisé. Des milliards de cellules naissent, se divisent, remplissent leurs fonctions, puis s’éteignent lorsqu’elles deviennent endommagées ou inutiles. Ce phénomène s’appelle l’apoptose. Il s’agit d’un processus de mort cellulaire programmée qui assure la stabilité de l’ensemble. Grâce à lui, l’organisme se développe, se régénère, se défend.

2. Un corps qui s’use et ne répare plus

Avec l’âge, le corps accumule des signes d’usure. Le matériel génétique subit des altérations, les défenses immunitaires se fragilisent, et les systèmes de réparation deviennent moins efficaces. Les fonctions vitales ralentissent : le cerveau, le cœur, les organes principaux perdent leur capacité à maintenir l’ensemble en équilibre. Quand cet équilibre devient irréversible, la mort biologique survient. Ce n’est pas un accident, mais l’aboutissement d’un cycle naturel.

3. La mort, au service du renouvellement des espèces

La biologie n’étudie pas seulement les individus : elle observe aussi les espèces dans leur ensemble. Dans cette perspective, la mort individuelle permet à la vie de se poursuivre. Elle assure la succession des générations, l’adaptation des traits, la diversité génétique. Sans la mort, les écosystèmes seraient saturés, la reproduction serait bloquée, l’évolution paralysée. C’est parce que les anciens disparaissent que les nouveaux peuvent naître, grandir et transformer le monde.

4. Des exceptions apparentes… mais aucune immortalité réelle

Certaines formes de vie fascinent par leur capacité à se régénérer. Des méduses, des hydres, certaines bactéries ou algues unicellulaires semblent capables de se diviser à l’infini ou d’inverser leur vieillissement. Pourtant, ces organismes finissent eux aussi par disparaître, victimes d’agressions extérieures, de mutations ou d’un accident dans leur environnement. À ce jour, aucun être vivant n’est biologiquement immortel. Même les plus étonnants suivent un cycle de vie et de mort.

5. Une réalité physique inscrite dans l’ordre du vivant

En décrivant ces processus avec rigueur, la biologie offre un éclairage apaisant. La mort n’est ni une faute ni un échec. Elle fait partie d’un ordre plus vaste, d’un rythme naturel inscrit dans les tissus, les gènes, les systèmes organiques. Elle rappelle que la vie ne se mesure pas seulement à sa durée, mais à sa dynamique interne, à son inscription dans un cycle collectif, à son lien avec tout ce qui vit.

La mort en philosophie : limite, mystère ou libération ?

Depuis l’Antiquité, la philosophie s’interroge sur la mort, non comme un objet médical ou religieux, mais comme une réalité fondamentale de la condition humaine. Penser la mort, c’est réfléchir à la finitude, à la liberté, à la portée du temps dans nos décisions, à ce qui donne du poids à chaque instant vécu. Ce questionnement ne cherche pas à fuir la peur, mais à lui donner un visage intelligible.

1. Épicure : dissiper la peur de la mort

Pour Épicure, la peur de mourir vient de croyances erronées. Il affirme que la mort n’a aucune réalité pour les vivants. Tant que l’on vit, elle n’est pas là ; lorsqu’elle survient, nous ne sommes plus là pour en faire l’expérience. Cette pensée retire à la mort toute substance inquiétante. Elle devient un concept vide, privé d’impact sur la conscience. La philosophie, chez Épicure, agit comme une médecine de l’âme, capable de libérer l’esprit de ses tourments.

2. Les stoïciens : intégrer la mort dans la sagesse quotidienne

Chez les stoïciens, la mort fait partie de l’ordre naturel du monde. Elle ne constitue pas une injustice ni une rupture anormale. S’exercer à y penser chaque jour permet de vivre avec plus de justesse. Cette anticipation n’est pas morbide ; elle éduque au détachement, à la lucidité, à la maîtrise de soi. Accepter la mort comme une composante du cycle général de la vie permet de conserver la paix intérieure, même face à l’inattendu.

3. Socrate : mourir en cohérence avec sa pensée

Socrate, tel que Platon le rapporte, meurt debout, fidèle à son discours. Il accueille la condamnation à mort avec une sérénité qui interroge. Il ne voit pas la mort comme une perte absolue, mais comme une transformation. Il parle d’un passage vers une forme de vérité plus élevée, où l’âme, enfin dégagée du corps, pourrait mieux comprendre. Cette vision fait de la mort un moment décisif, un révélateur de la cohérence d’une vie menée sous le signe de la recherche du vrai.

4. Heidegger : la mort comme horizon de toute existence

À l’époque moderne, Martin Heidegger affirme que l’être humain est fondamentalement un être-pour-la-mort. Il ne s’agit pas d’une obsession morbide, mais d’un principe structurant. La conscience de cette limite donne de la profondeur aux actes, elle pousse à vivre en vérité, à ne pas se perdre dans des gestes mécaniques ou des projets vides. La mort devient un moteur d’authenticité, non un obstacle.

5. Camus, Levinas : la mort comme révolte ou comme appel éthique

D’autres voix, comme Albert Camus ou Emmanuel Levinas, déplacent la réflexion. Pour Camus, la mort est un scandale, une absurdité contre laquelle l’homme se révolte par l’engagement, la création, la fidélité à l’instant. Chez Levinas, la mort de l’autre devient un lieu de responsabilité extrême : elle nous rappelle que la vie humaine est vulnérable, fragile, et appelle une réponse éthique. Ces approches ouvrent à une lecture de la mort qui ne tourne pas vers soi, mais vers le lien à autrui.

6. Une question vive, sans réponse définitive

La philosophie ne fournit pas de solution arrêtée. Elle ouvre des chemins pour penser la limite, pour comprendre la densité du présent, pour situer nos choix dans une perspective plus large que le quotidien immédiat. À travers les siècles, la mort n’est pas perçue comme une impasse, mais comme un levier de clarté. Elle rappelle ce que signifie vivre en conscience, choisir, transmettre, aimer.

La mort dans la foi chrétienne : entre rupture et promesse

Dans la tradition chrétienne, la mort n’est pas une simple fin. Elle s’inscrit dans une histoire plus large, faite de chute, de salut et d’espérance. Elle représente une séparation, mais aussi une ouverture vers une vie nouvelle, telle qu’annoncée dans l’Évangile et portée depuis des siècles par la foi de l’Église.

1. Une conséquence du péché, non une volonté de Dieu

Selon la foi chrétienne, la mort n’a pas été voulue par Dieu. Elle est liée à la chute de l’homme, telle qu’évoquée dans le récit symbolique d’Adam et Ève. En choisissant de se détourner de Dieu, l’humanité a introduit dans le monde la souffrance, la rupture et la finitude. Dans cette perspective, la mort est le fruit d’une liberté blessée, d’une relation rompue, et non un élément voulu par le Créateur.

2. Une expérience pleinement assumée par Jésus

Le christianisme ne se contente pas d’expliquer la mort, il la place au cœur de la mission de Jésus. Sur la croix, il accepte la souffrance humaine dans toute sa radicalité. Il traverse la mort, sans l’éviter, pour la rejoindre de l’intérieur. Ce geste n’est pas seulement un acte de solidarité : il ouvre un chemin de rédemption. La mort, dans cette lumière, devient un lieu de passage, non d’échec, mais de transformation.

3. La résurrection : promesse d’une vie au-delà de la mort

Trois jours après la croix, l’Évangile annonce la résurrection. Cet événement fondateur ne concerne pas uniquement Jésus. Il offre la promesse d’une vie après la mort pour tous ceux qui croient. L’existence ne se limite pas au temps terrestre. Elle peut se prolonger dans une réalité nouvelle, libérée des limites du corps, du temps et de la souffrance. Cette continuité n’est pas mécanique : elle dépend de la foi, de l’amour vécu, de la miséricorde reçue, et de la réponse libre de chacun à l’appel de Dieu.

4. La mort comme passage vers la vérité

Dans cette perspective, la mort garde sa douleur, mais elle change de sens. Elle devient un passage, un seuil, non une disparition. Le moment de la rencontre avec Dieu est aussi celui d’un éclairage sur la vie menée : le jugement personnel. Ce jugement ne s’impose pas comme une condamnation. Il révèle la vérité d’un chemin parcouru, dans lequel chacun se reconnaît pleinement, dans la lumière de Dieu.

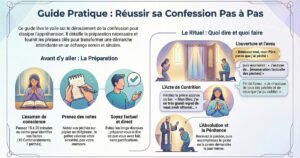

5. Les sacrements pour se préparer à ce passage

Les sacrements tiennent une place essentielle dans cette préparation. Le baptême unit à la mort et à la résurrection du Christ. L’eucharistie nourrit le lien avec son offrande. La confession ouvre à une réconciliation profonde. Et l’onction des malades, souvent peu connue, accompagne ceux qui approchent de la mort. Ce sacrement apaise, fortifie, et aide à remettre le corps et l’âme entre les mains de Dieu dans un geste d’abandon confiant.

6. Une confiance ultime en Celui qui a donné la vie

Mourir dans la foi chrétienne, c’est faire un pas vers Dieu, dans la confiance. Ce geste intérieur peut être simple, silencieux, ou profond. Il peut prendre la forme d’un dernier souffle paisible, d’une prière discrète, d’une présence offerte. Chaque vie est unique, mais le cœur du message reste le même : la mort n’est pas la fin. Elle ouvre à une relation nouvelle avec Dieu, transformée, mais vivante.

Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir une analyse croisée sur ce qui se passe après la mort, un éclairage chrétien sur le sens profond de la mort, ou encore une réflexion théologique sur la résurrection des morts à travers les Écritures.

Peut-on apprivoiser la mort ? Vers une sagesse du mourir

La mort fait peur. Elle bouscule, fragilise, déstabilise. Pourtant, certaines personnes, au fil de leur parcours, développent une forme de sérénité face à cette échéance. Cette paix ne tombe pas du ciel. Elle se construit peu à peu, souvent à partir d’un chemin intérieur, d’un rapport lucide à la finitude, ou d’une vie traversée par des choix assumés.

Apprivoiser la mort ne signifie pas l’attendre passivement. Il s’agit plutôt de reconnaître sa place dans l’existence, de ne pas la refouler, et de vivre en tenant compte de sa présence. Ceux qui cultivent cette attitude accordent plus d’importance à l’essentiel, à la qualité des liens, au sens profond des actes quotidiens.

Le rapport au temps change. Chaque jour devient une occasion de vivre pleinement ce qui a du poids. Certaines personnes, sans être malades, choisissent de réfléchir à la manière dont elles souhaitent vivre leur départ : à qui confier un mot, comment dire au revoir, quel héritage humain ou spirituel laisser. Ce travail donne de la densité à la vie, sans qu’il soit nécessaire de tout organiser ou de tout prévoir.

Les soins palliatifs, dans le domaine médical, proposent un accompagnement dans cet esprit. Ils ne cherchent pas à prolonger la vie à tout prix, mais à préserver la dignité, la relation, le soulagement de la souffrance. Beaucoup de témoignages montrent que des personnes en fin de vie expriment des paroles d’une grande clarté, parfois même de gratitude. Elles ne fuient pas la mort : elles la traversent, entourées, reconnues, respectées.

Les traditions spirituelles encouragent elles aussi ce regard paisible. Le silence, la prière, la méditation, la relecture de vie, le pardon donné ou reçu, permettent de se tenir debout face à la mort. Non pas par force, mais par vérité. Certains croyants évoquent une confiance profonde, une attente discrète, une lumière intérieure. Il ne s’agit pas de discours théoriques, mais de gestes concrets, d’attitudes enracinées dans l’expérience.

Le témoignage des vivants reste une source de réconfort. Accompagner quelqu’un qui s’éteint modifie souvent la manière de vivre. Cela ouvre un espace de profondeur. Cela invite à ralentir, à écouter, à aimer autrement. La mort, dans ce contexte, agit comme un miroir. Elle révèle ce qui subsiste quand tout s’efface.

Apprivoiser la mort ne dépend pas d’une méthode. Cela passe par une manière de vivre, une manière de regarder, une manière de se relier. Cette sagesse, qu’on appelle parfois l’art de mourir, naît souvent de l’art de vivre.

Questions fréquentes sur la mort : points complémentaires

1. Pourquoi certains enfants posent très tôt des questions sur la mort ?

Les enfants perçoivent très tôt la fragilité des choses. Lorsqu’un animal meurt, lorsqu’un proche disparaît, une curiosité naturelle émerge. Poser des questions sur la mort leur permet de comprendre le monde, mais aussi de chercher un cadre rassurant. Le rôle des adultes est d’offrir des réponses claires, adaptées à leur âge, sans fuir le sujet ni l’enrober d’illusions.

2. Existe-t-il des traditions autour du deuil partagées par plusieurs cultures ?

Oui. Dans de nombreuses sociétés, on retrouve des formes communes de rites de passage : veillées, prières, offrandes, vêtements spécifiques, silence, repas partagés. Ces gestes permettent à une communauté d’exprimer la perte, de soutenir les proches, de maintenir le lien symbolique avec les morts. Leur forme varie, mais leur fonction anthropologique reste proche.

3. Comment la littérature traite-t-elle le thème de la mort ?

Les écrivains ont souvent abordé la mort comme un élément central du récit. Elle sert parfois à déclencher une quête, à révéler la profondeur d’un personnage, ou à explorer la condition humaine. De Shakespeare à Camus, en passant par Tolstoï ou Yourcenar, la mort devient un miroir, un point d’ancrage, ou un révélateur. La fiction permet d’approcher ce mystère par le sensible.

4. Quelle est la place de la musique dans les rituels liés à la mort ?

La musique funèbre joue un rôle fort dans de nombreuses cultures. Elle accompagne le corps, apaise les vivants, porte l’émotion collective. Certains morceaux deviennent symboliques, comme le Requiem de Mozart dans la tradition catholique, ou des chants traditionnels en Afrique ou en Asie. Le son donne forme à l’absence, il offre un cadre à ce qui échappe aux mots.

5. Peut-on transmettre des consignes spirituelles ou personnelles avant de mourir ?

Oui. De plus en plus de personnes rédigent une lettre spirituelle, un témoignage, ou laissent des indications non juridiques mais profondément humaines. Ces documents expriment les valeurs transmises, les pardons donnés, ou les gestes souhaités pour les funérailles. Ce type de transmission ne remplace pas un testament, mais il apporte une profondeur intime à la mémoire laissée.

Tout savoir sur le Catéchisme de l’Église Catholique : Architecture, Dogmes et FAQ

Pour aller plus loin : lectures et ressources sur la mort et son sens

Approfondir le mystère de la mort demande du temps, de l’écoute, et parfois des lectures capables d’ouvrir de nouvelles pistes. Certaines ressources permettent d’élargir le regard, qu’il s’agisse de comprendre les causes biologiques, de méditer sur la fin de vie, ou d’explorer les réponses religieuses et philosophiques que l’humanité a formulées depuis des siècles.

Du côté scientifique, les mécanismes de la mort dans le corps humain sont expliqués avec clarté dans cet article de Futura Sciences. Il aborde le fonctionnement cellulaire, l’arrêt des fonctions vitales et la façon dont la médecine analyse les étapes du mourir.

Pour un regard croisé sur la place de la mort dans les grandes traditions religieuses, cette synthèse de Metro Québec compare avec sobriété les approches du christianisme, de l’islam, du bouddhisme et du judaïsme. Le texte met en lumière des différences de fond, mais aussi une quête commune de sens et de dépassement.