On croit parfois savoir ce qu’est un prêtre. On le voit à l’église, on l’entend prêcher, on le croise lors d’un enterrement ou d’un mariage. Mais que sait-on vraiment de sa vie quotidienne, de ses choix, de ses fatigues silencieuses et de cette fidélité discrète qui le fait tenir ? Cet article vous invite à découvrir, sans détour ni romantisme, ce que signifie être prêtre aujourd’hui : une vie donnée, souvent dans l’ombre, et pourtant toujours brûlante.

Être prêtre aujourd’hui : comprendre une vie donnée, entre feu discret et oubli

Ce condensé présente les points essentiels de l’article pour mieux percevoir la vocation, les sacrifices, la mission et la fidélité silencieuse des prêtres dans le monde d’aujourd’hui.

Être Prêtre : Une chanson sur le mystère du sacerdoce

Cette chanson émouvante qui invite à découvrir de l’intérieur ce qu’est le sacerdoce : non pas un statut, mais une offrande. Elle évoque le sacrifice discret de celui qui se donne pour Dieu et pour les autres, jour après jour, dans la prière, le silence et le service. Un regard sobre et touchant sur la profondeur d’un engagement souvent invisible.

Être Prêtre: Une vie que beaucoup regardent, mais que peu comprennent

1. L’image qu’on s’en fait

Quand on pense à un prêtre, on pense souvent à une silhouette en aube blanche, à quelqu’un qui parle doucement, qui bénit, qui prêche. Il est là dans les grands moments : au baptême du petit dernier, à la messe du dimanche, aux funérailles d’un proche. On l’imagine calme, sûr de lui, tourné vers Dieu. Et parfois, il peut même sembler un peu lointain.

On le croise sans le connaître. On le salue, mais sans lui poser de questions. Et c’est comme s’il faisait partie du décor, sans qu’on sache vraiment ce qu’il vit. Un prêtre, on le voit beaucoup. On le regarde souvent. Mais on le connaît rarement.

2. Ce qu’on ne voit pas

Ce qu’on ne voit pas, c’est l’homme derrière. Celui qui rentre seul chez lui après avoir accompagné une famille dans le deuil. Celui qui s’est levé à l’aube pour prier avant de commencer une journée déjà pleine. Celui qui écoute des confidences qu’il ne pourra jamais raconter. Celui qui, parfois, doute en silence.

Ce qu’on ne voit pas, c’est l’ordinaire d’une vie offerte. Les courses au supermarché, la voiture qui tombe en panne, le repas pris seul en dix minutes entre deux rendez-vous. Le soir où personne n’appelle. Ou celui où tout le monde a besoin de lui en même temps.

Un prêtre, ce n’est pas un rôle. Ce n’est pas un costume. C’est un cœur donné, jour après jour, souvent sans retour, souvent sans bruit.

Pourquoi un prêtre vit sans conjoint ni enfants

1. Ce qu’il ne connaîtra jamais

Quand il a dit oui à sa vocation, il a aussi dit non à autre chose. Non à l’amour partagé dans un foyer. Non à l’idée d’un enfant qui l’appelle papa. Non à une vie à deux, faite de gestes simples, d’intimité, de rires, de tensions parfois.

C’est un renoncement réel. Pas une idée théorique. Il ne fondera jamais de famille. Il ne connaîtra pas la tendresse d’un soir ordinaire, ni le silence paisible d’un repas partagé en couple après une longue journée. Il ne portera pas un enfant dans ses bras en se disant “il a mes yeux”.

Ce qu’il perd est tangible. Et il le sait.

2. Ce qu’il reçoit autrement

Mais ce qu’il ne vit pas d’un côté, il le vit autrement. Il n’a pas de famille au sens classique, mais il entre dans des centaines de vies. Il bénit des couples, il accompagne des jeunes, il console des anciens. Il connaît les prénoms des enfants du caté, les peines des veuves, les questions des collégiens.

Il est présent dans l’intimité des familles… sans en avoir une à lui. Il donne, il écoute, il accompagne. Et souvent, il n’en garde rien. Juste un regard. Une poignée de main. Un sourire discret à la fin d’un office.

Il aime. Pas pour lui. Mais pour eux. C’est un amour donné, offert, laissé. C’est une fécondité différente, invisible peut-être, mais bien réelle.

1. Présent dans les grandes étapes… mais surtout entre

On pense au prêtre pour les grands moments : un baptême, un mariage, un enterrement. Des passages de vie, forts, chargés. Mais sa présence ne se limite pas à ces rituels visibles. Il est là aussi dans les temps morts, dans les couloirs, dans les hivers silencieux d’une église vide. Il visite les malades, il célèbre la messe même quand il n’y a presque personne, il écoute ceux qui ne savent plus vers qui se tourner.

Il vit là où personne ne regarde. Pas sur scène, mais en coulisse. Et c’est dans cet effacement quotidien que se joue la fidélité. Non pas spectaculaire, mais tenace. Une fidélité qui tient plus de l’obstination amoureuse que de l’héroïsme.

2. Il écoute, console, relève

Le prêtre, souvent, c’est celui à qui l’on confie ce qu’on ne dit à personne. Il entend les aveux, les colères, les larmes rentrées. Il recueille des confidences qu’il ne pourra jamais partager, même pas pour se soulager. Il doit garder, porter, parfois très longtemps, des douleurs qui ne sont pas les siennes.

Et pourtant, il continue d’ouvrir sa porte. Il accueille sans juger. Il console sans promettre. Il parle avec peu de mots, mais une présence qui tient debout. Ce qu’il donne, on ne le voit pas toujours. Mais ceux qui l’ont reçu, eux, s’en souviennent longtemps.

3. Il doute, il s’épuise, il continue

Il n’est pas au-dessus. Il a ses nuits sans sommeil, ses jours de lassitude, ses prières qui ne montent plus. Il voit ses églises se vider, ses collègues partir, ses forces s’user. Il peut se sentir inutile, dépassé, seul.

Et pourtant, il reste. Il remet l’étole. Il dit la messe. Il recommence. Pas parce qu’il est sûr de lui, mais parce qu’il s’appuie sur plus grand que lui. Il avance fragile, mais vrai. Et c’est peut-être cela, le plus bouleversant : cette fidélité humble, têtue, qui continue de brûler alors que plus personne ne regarde.

Pourquoi le prêtre accompagne toutes les étapes de la vie

1. Présent dans les grandes étapes

Il est là à la naissance d’un enfant, pour le baptême. Il est là à l’union de deux vies, pour un mariage. Il est là aussi au bord d’un cercueil, quand les mots ne suffisent plus.

Le prêtre traverse la vie des gens sans jamais s’y installer. Il entre brièvement, pour accompagner, bénir, écouter. Et il repart. Pas par détachement, mais parce que sa place est ailleurs. Il est là pour passer, pas pour prendre. Il n’est pas le centre. Il est le lien.

Il vit ces moments avec intensité, mais aussi avec retenue. Il porte les larmes, les silences, les sourires timides, les regards perdus. Et souvent, il n’en parle jamais. Il garde tout ça dans sa prière, dans son cœur, dans son silence.

2. Et aussi dans les creux

Mais la vie ne se résume pas à des cérémonies. Le prêtre est aussi là dans les creux, dans les jours ordinaires où personne ne le voit. Il répond au téléphone à 22h. Il ouvre la porte à celui qui n’en peut plus. Il prépare une homélie alors que son esprit est ailleurs.

Il va voir les malades. Il écoute une adolescente qui ne trouve plus le sens. Il entend une colère contre Dieu. Il prie pour une intention jamais dite à voix haute.

Il vit au rythme des autres, sans toujours avoir le sien. Et parfois, il se couche tard, sans que personne ne sache ce qu’il a porté dans sa journée.

La fatigue du prêtre, celle dont il ne parle pas

1. Une usure invisible

Le prêtre ne pointe pas ses heures. Il ne prend pas de pause à heure fixe. Il est là quand on l’appelle, quand on a besoin de lui, quand on ne sait plus vers qui se tourner. Il ne compte pas son temps. Il ne dit pas qu’il est fatigué.

Mais il l’est. Parfois. Souvent. Pas toujours dans son corps. Mais dans ce que cela coûte, de porter, d’écouter, d’accompagner sans relâche. Il donne sans mesurer. Et il s’épuise en silence.

Il y a la lassitude des jours sans fruit visible. La fatigue de la messe dite pour trois personnes. Le vide après avoir enterré un jeune, consolé une mère, visité un mourant. Et le soir, il ferme la porte… et personne ne le sait.

2. Être là, même quand on n’a plus rien à donner

Il arrive que le prêtre continue d’avancer alors qu’il est à bout. Pas par obligation. Mais par fidélité. Parce qu’il s’est engagé. Parce que sa mission ne dépend pas de ce qu’il ressent, mais de ce qu’il a promis.

Et c’est peut-être là l’une des choses les plus bouleversantes : il continue. Même quand la foi est sèche. Même quand la prière semble vide. Même quand il se demande s’il est encore utile.

Il continue, non pas par automatisme, mais parce qu’il croit encore qu’un geste, une parole, une présence peuvent changer quelque chose. Même s’il ne le voit pas.

Le prêtre n’est pas seul… mais il est souvent isolé

1. Une solitude choisie

Il ne vit pas seul par accident. Le prêtre choisit une vie à part, non pour s’éloigner des autres, mais pour se rendre pleinement disponible. Il ne partage pas son quotidien avec un conjoint ou des enfants, parce que sa vocation est d’être là pour tous.

Et dans ce choix, il y a une forme de solitude féconde. Un silence qui n’écrase pas, mais qui ouvre. C’est dans ce silence qu’il prie, qu’il réfléchit, qu’il relit sa journée. C’est dans cette solitude qu’il se tient devant Dieu, sans décor, sans masque.

Cette solitude-là, il ne la fuit pas. Elle fait partie du chemin.

2. Un isolement qu’il ne dit pas

Mais à côté de cette solitude habitée, il y a un isolement plus douloureux, plus sourd, plus difficile à dire. Celui de n’avoir que peu d’amis proches. Celui de ne pas pouvoir déposer ses propres fragilités. Celui de devoir toujours rassurer, toujours accompagner, sans que quelqu’un le prenne simplement dans les bras.

Il ne peut pas tout dire à ses paroissiens. Il ne veut pas inquiéter sa famille. Et parfois, il garde pour lui des blessures profondes. Des déceptions. Des découragements. Des chutes, aussi.

Il est entouré, mais souvent sans véritable lieu pour être simplement lui.

C’est un paradoxe : il est là pour tous, mais rarement attendu personnellement. Il entre dans beaucoup de maisons, mais le soir, il rentre seul. Il est respecté, parfois admiré… mais peu connu vr

Pourquoi le Prêtre continue malgré tout

1. Ce n’est pas pour les résultats

Le prêtre ne mesure pas son engagement au nombre de pratiquants, au succès de ses homélies ou au taux de remplissage des bancs. Il sait bien que, dans bien des endroits, les églises se vident, les vocations se font rares, et l’indifférence grandit.

Et pourtant, il reste. Il tient sa place. Il dit la messe, même s’ils ne sont que quatre. Il continue les visites, les rencontres, la prière. Parce que ce qu’il donne ne dépend pas de ce qu’il voit. Il ne travaille pas pour une rentabilité. Il donne, simplement. Il donne, parce qu’il s’est donné.

2. Une fidélité intérieure

Il continue parce qu’il y a en lui quelque chose de plus grand que lui. Ce n’est pas de l’obstination. Ce n’est pas de la routine. C’est une fidélité. Une fidélité intérieure, qui ne cherche pas à briller, mais à être vraie.

Même quand il doute. Même quand c’est aride. Même quand la tentation de partir est là, il reste. Parce que ce feu discret qu’il a reçu un jour continue, d’une façon ou d’une autre, à brûler.

Et parfois, il ne comprend pas lui-même pourquoi il tient. Il sait juste qu’il ne peut pas faire autrement. Que son “oui” tient, même quand lui vacille.

Ce qu’on oublie trop souvent sur les prêtres

1. Il n’est pas un symbole

On voit parfois le prêtre comme une figure. Un rôle. Une fonction. Quelqu’un qui « représente ». Mais à force de le regarder comme un signe, on oublie qu’il est avant tout un homme. Un homme qui a des fragilités, des élans, des jours de doute et des jours de joie.

Il n’est pas un héros. Il n’est pas un modèle parfait. Il est un serviteur. Quelqu’un qui avance avec ce qu’il est, parfois très simplement. Il n’est pas là pour se mettre en avant, mais pour se tenir aux côtés.

Le prêtre, c’est celui qu’on oublie d’écouter, parce qu’il est toujours en train d’écouter les autres.

2. Une vie donnée, souvent dans l’ombre

Ce n’est pas une vie spectaculaire. Il y a peu de reconnaissance. Peu d’applaudissements. Peu de “merci”. Et pourtant, il continue. Il célèbre, il écoute, il soutient, il console, il transmet.

Il s’efface pour que les autres avancent. Il n’impose rien. Il propose. Il reste disponible, même quand personne ne vient. Il continue à prier pour ceux qui ont cessé de croire, à espérer pour ceux qui n’en peuvent plus.

Et dans cet effacement-là, dans cette persévérance discrète, il y a quelque chose de beau. Quelque chose de grand. Quelque chose qu’on gagnerait à voir autrement.

Qu’est-ce que le sacerdoce ?

1. Ce mot qu’on entend… sans toujours le comprendre

Le mot “sacerdoce” fait partie de ces termes qu’on entend parfois sans trop savoir ce qu’ils recouvrent. Il sonne ancien, presque solennel. Il évoque quelque chose de religieux, de lointain.

Mais en réalité, le sacerdoce, c’est tout simplement le fait d’être prêtre. Non pas au sens fonctionnel — comme on parlerait d’un métier — mais au sens profond : une vie offerte, un homme qui se tient entre Dieu et les hommes, non pas comme un écran, mais comme un pont.

Le prêtre n’est pas là pour faire écran entre Dieu et les gens. Il est là pour relier, pour transmettre, pour accompagner.

2. Un service, pas un statut

Le sacerdoce n’est pas une position d’autorité, encore moins un privilège. C’est un service. Un ministère. Un don de soi. Le prêtre est ordonné non pour lui-même, mais pour les autres. Pour porter la Parole. Pour célébrer les sacrements. Pour accompagner les vivants, et prier pour les morts.

Il est au milieu, comme un passeur. Un témoin. Quelqu’un qui consacre sa vie à rappeler que Dieu n’est jamais loin. Que l’amour est toujours possible. Que rien n’est jamais perdu.

3. Une vie consacrée, pas séparée

Être prêtre ne signifie pas être au-dessus des autres. Cela veut dire se tenir à part pour mieux se rendre disponible. Le sacerdoce est une manière de vivre pleinement inséré dans le monde, mais donné à Dieu et aux autres sans se réserver.

Le prêtre est un homme parmi les hommes. Mais il a reçu une mission particulière : dire l’invisible, incarner le lien entre la terre et le ciel, même dans l’ordinaire du quotidien.

4. Un mystère plus qu’un rôle

On peut expliquer ce qu’un prêtre fait. Mais on ne dira jamais complètement ce qu’il est. Le sacerdoce, c’est aussi cela : un mystère qui dépasse la simple logique humaine. Une présence qui ne se comprend pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur.

Ce n’est pas un rôle qu’on joue. C’est une vie qu’on donne. Et cette vie, le prêtre la reçoit lui-même chaque jour, dans la prière, dans les rencontres, dans les gestes les plus simples.

Comment devient-on prêtre ?

1. Cela commence par un appel intérieur

Avant toute chose, devenir prêtre commence dans le secret d’un cœur. Il n’y a pas de voie toute tracée, pas de profil type. Il y a souvent une intuition, un questionnement, une voix intérieure qui revient. Parfois dès l’adolescence, parfois bien plus tard.

Ce n’est pas une envie comme une autre. Ce n’est pas une passion soudaine. C’est plutôt un appel discret, qui insiste, qui s’impose peu à peu. Et que l’on ne peut plus faire taire sans se trahir un peu soi-même.

À ce stade, beaucoup hésitent, résistent, doutent. C’est normal. Un appel ne se suit pas aveuglément. Il se discerne.

2. Le temps du discernement

Avant de se lancer dans une formation, le jeune homme qui se pose la question du sacerdoce est invité à prendre le temps. Parler avec un prêtre. Être accompagné spirituellement. Participer à des retraites ou des groupes de discernement.

Personne ne devient prêtre sur un coup de tête. Il faut du recul, de la lumière intérieure, et aussi des regards extérieurs. Ce discernement peut durer plusieurs mois… ou plusieurs années. C’est une étape précieuse : elle permet de se connaître, de prier, d’écouter, sans pression.

3. Le séminaire : un chemin de formation

Quand le désir devient plus clair, plus profond, le futur prêtre entre au séminaire. Ce n’est pas un lieu fermé ni militaire. C’est un lieu de croissance : humaine, spirituelle, intellectuelle, pastorale.

La formation dure en général 6 à 8 ans. Elle comprend :

des études de philosophie et de théologie

des stages en paroisse ou en hôpital

un apprentissage de la vie communautaire et de la prière régulière

un accompagnement personnel et spirituel

C’est un temps pour apprendre à se donner. Pour mûrir dans la foi. Pour vérifier si cet appel est bien celui de Dieu… et s’il est librement choisi.

4. L’ordination : un oui public et définitif

Après ces années de formation, si l’Église et le candidat le jugent prêt, vient le temps de l’ordination sacerdotale. C’est une célébration forte, souvent très émouvante. Le futur prêtre s’allonge au sol, en signe d’abandon, tandis que l’assemblée invoque les saints. Puis, l’évêque lui impose les mains. Et par ce geste, il devient prêtre pour toujours.

Ce n’est pas une simple mission. C’est une vie donnée. À Dieu, aux autres, au service de tous.

5. Après l’ordination : la vraie vie commence

Une fois ordonné, le prêtre est envoyé en mission, souvent dans une paroisse, parfois en aumônerie, dans l’enseignement ou ailleurs. Il n’est pas “prêt” une fois pour toutes. Il continue d’apprendre. De tomber. De se relever.

Il découvre peu à peu ce que veut dire être prêtre dans le concret du quotidien : les joies, les imprévus, les difficultés, les rencontres, les silences.

Et ce chemin, il ne le parcourt jamais seul. Il le fait avec d’autres prêtres. Avec les laïcs qui l’entourent. Et surtout, avec Celui qui l’a appelé un jour, et qui continue de l’accompagner jusqu’au bout.

Comment naît l’appel à devenir prêtre ?

1. Un murmure plus qu’une voix

Il n’y a pas de mode d’emploi, ni de scénario unique. L’appel à devenir prêtre ne ressemble pas à une décision classique. Ce n’est pas un choix parmi d’autres. C’est une sensation, une intuition intérieure, un appel qui ne crie pas… mais qui insiste.

Chez certains, cela surgit très tôt. Chez d’autres, bien plus tard. Il n’y a pas d’âge pour sentir naître cette question-là.

Ce n’est pas un éclair, c’est un feu qui prend doucement.

2. Des exemples concrets d’appel

Paul avait 15 ans, il était en camp scout. Une veillée, une prière simple, un silence habité. Il a eu cette pensée : “Et si je donnais toute ma vie à Dieu ?” Il n’en a parlé à personne pendant deux ans. Mais la question ne l’a plus quitté.

Jean-Baptiste était étudiant, engagé dans une chorale paroissiale. Il aimait la liturgie, mais surtout, il se sentait paisible à l’église. Un jour, il a vu un prêtre consoler une mère en larmes. Et il a pensé : “Moi aussi, j’aimerais être là dans ces moments-là.”

Antoine a découvert l’appel en vivant un deuil. La mort brutale d’un ami. Une messe où les mots du prêtre l’ont bouleversé. Ce jour-là, il s’est demandé s’il n’y avait pas une autre manière de vivre, une vie pour les autres, offerte.

Ces histoires sont différentes, mais elles ont toutes un point commun : l’appel vient toucher quelque chose de très personnel, dans un moment où le cœur est ouvert.

3. Une question qui revient, même quand on l’évite

Beaucoup de ceux qui deviennent prêtres disent avoir essayé de repousser la question. Par peur. Par pudeur. Par attachement à une vie “normale”. Et pourtant… ça revient.

Ce n’est pas une idée fixe. C’est un désir profond, difficile à mettre en mots, mais impossible à oublier. Et à un moment, il faut y faire face. L’écouter. En parler. Se laisser accompagner.

4. Ce n’est pas une certitude, c’est un chemin

Avoir un appel ne veut pas dire être sûr de soi. Au contraire. Beaucoup avancent avec le doute comme compagnon. On n’est jamais complètement prêt. Mais on sent, au fond, que cette voix-là mérite d’être suivie, au moins pour voir jusqu’où elle peut conduire.

L’appel ne donne pas toutes les réponses. Mais il ouvre un chemin. Et c’est souvent en avançant qu’on découvre que c’était bien là sa place.

Foire aux questions sur la vie des prêtres

1. Est-ce qu’un prêtre a un jour de repos dans la semaine ?

Oui, mais cela dépend des diocèses. En principe, chaque prêtre a droit à un jour de repos hebdomadaire, souvent fixé par lui-même selon les impératifs de sa paroisse. Cela dit, ce jour est rarement un vrai “off” : il peut être interrompu par un appel urgent, un enterrement imprévu, ou un besoin pastoral.

2. Où vit un prêtre ? A-t-il un logement personnel ?

La plupart des prêtres diocésains vivent dans un presbytère, c’est-à-dire une maison ou un appartement situé à côté de l’église ou dans la paroisse. Ce logement est souvent modeste. Certains prêtres vivent seuls, d’autres partagent leur presbytère avec un ou plusieurs confrères.

3. Est-ce qu’un prêtre peut avoir des amis proches ?

Oui, bien sûr. Un prêtre a besoin, comme tout le monde, d’amitiés solides et sincères. Certains ont des amis de longue date, d’autres nouent des liens profonds au fil de leurs missions. Ces amitiés sont souvent précieuses pour rester humainement ancré, même si elles doivent toujours respecter les exigences de sa vocation.

4. Comment un prêtre fait-il face au burn-out ou à l’épuisement ?

Le risque d’épuisement existe, en particulier chez les prêtres isolés ou sursollicités. Certains diocèses mettent en place des accompagnements, des retraites régulières, ou un suivi psychologique si nécessaire. Mais beaucoup gardent pour eux leur fatigue, ce qui rend la prévention difficile. D’où l’importance de leur entourage et du soutien fraternel.

5. Un prêtre peut-il quitter la prêtrise ?

Oui, mais c’est un processus long. Un prêtre peut demander à être relevé de ses engagements (ce qu’on appelle la “réduction à l’état laïc”). Cela nécessite une démarche officielle auprès de Rome. Certains le font pour des raisons personnelles, d’autres pour repartir dans une autre forme de vie chrétienne.

6. Est-ce qu’un prêtre peut changer de paroisse ou de mission ?

Oui. C’est même fréquent. Un prêtre peut être nommé ailleurs par son évêque, selon les besoins du diocèse. Cela suppose de quitter des visages, des lieux, des habitudes, parfois avec douleur. Mais cela fait partie de sa disponibilité.

7. Les prêtres sont-ils payés ?

Oui, mais modestement. Ils ne touchent pas de salaire au sens classique. Leur “traitement” est une forme d’indemnité versée par le diocèse, souvent complétée par les offrandes de messes et les dons des fidèles. Cela leur permet de vivre simplement, sans être dans le besoin, mais sans excès.

8. Est-ce qu’un prêtre peut avoir des loisirs ?

Oui. Lire, faire du sport, voir un film, cuisiner, marcher… Les prêtres sont des hommes comme les autres, et beaucoup ont des passions discrètes. Ces temps de respiration sont essentiels à leur équilibre.

9. Peut-on parler à un prêtre même si on n’est pas croyant ?

Absolument. La porte du prêtre est ouverte à tous. Qu’on soit croyant, en recherche, en colère, en souffrance ou simplement curieux, on peut frapper à sa porte. Il est là pour accueillir, écouter, accompagner, sans condition.

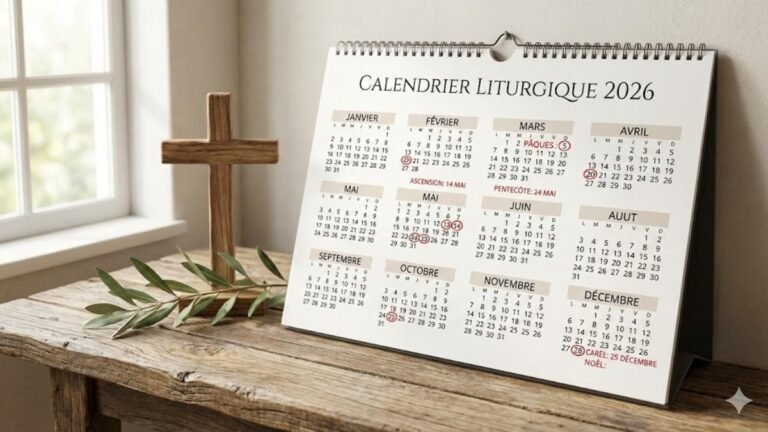

Calendrier des Fêtes Chrétiennes 2026 : Dates Clés et PDF à télécharger

Pour aller plus loin : mieux comprendre la vocation de prêtre

Voici quelques lectures recommandées pour approfondir le sujet. Elles sont toutes tirées de sources sérieuses, fiables, et respectueuses de la foi chrétienne, sans ton académique ni jargon inaccessible.

1. Comment devient-on prêtre ?

Sur le site de l’Église catholique en France, cet article détaille avec simplicité le parcours vers la prêtrise : les étapes du discernement, la formation au séminaire, le rôle de l’évêque, et l’ordination finale. Un bon point de départ pour ceux qui s’interrogent ou accompagnent quelqu’un en chemin.

2. Qu’est-ce que le sacerdoce ?

Si vous vous demandez ce que signifie vraiment “être prêtre” dans l’Église, cette page donne une définition claire et accessible du sacerdoce. Elle explique le sens spirituel du mot, son lien avec la mission du Christ, et ce que cela implique concrètement.

3. Comment se déroule une ordination ?

Le rituel d’ordination est l’un des moments les plus profonds de la vie d’un prêtre. Cet article vous plonge dans la symbolique et les gestes de cette célébration, en expliquant chaque étape du rite, du prostré au geste d’imposition des mains.

4. La formation spirituelle des futurs prêtres

Ce témoignage de séminaristes donne à voir l’envers du décor : les années de formation, les temps de prière, les doutes, les joies partagées. Une immersion dans la vie quotidienne de ceux qui se préparent à tout donner.

5. Le prêtre diocésain, un prêtre tout terrain

Enfin, cet article met en lumière la richesse et la diversité du ministère du prêtre diocésain. Présent sur tous les terrains de la vie humaine, souvent seul, toujours en lien avec les autres, le prêtre diocésain vit une mission humble mais essentielle.