Que signifie mourir pour un chrétien ? Est-ce une fin, une séparation, ou le début d’un autre lien avec Dieu ? La tradition chrétienne ne nie ni la douleur de la perte, ni le mystère de la mort, mais elle y répond avec une promesse : celle de la résurrection et de la vie éternelle. Cet article vous propose une lecture claire et profonde de la mort dans la foi chrétienne, à travers la Bible, la théologie et l’expérience des croyants.

Mort et espérance chrétienne : comprendre ce passage à la lumière de la foi

Ce condensé présente les grandes lignes de l’article sur la vision chrétienne de la mort, en lien avec la Bible, la résurrection, le salut et le sens spirituel de la vie après la vie.

À lire aussi: Pourquoi faut-il mourir ?

Une vision chrétienne de la mort, enracinée dans l’histoire du salut

1. La mort n’est pas une volonté de Dieu

Dans la foi chrétienne, la mort n’est pas considérée comme une intention première de Dieu. Elle n’est pas une punition infligée par un Créateur sévère, mais une conséquence d’une rupture. Le récit symbolique de la Genèse, avec Adam et Ève, met en lumière une vérité spirituelle : lorsque l’homme s’éloigne volontairement de Dieu, il se coupe de la source de la vie. C’est cette coupure – librement choisie – qui introduit la souffrance, la peur, la désobéissance, et finalement la mort dans le monde.

Ce n’est donc pas Dieu qui veut la mort. C’est l’homme, en refusant la confiance, qui se détourne de Celui qui donne la vie. Ce point de départ permet de comprendre la suite du message chrétien : Dieu ne laisse pas l’humanité seule dans cette condition. Il rejoint l’homme dans cette chute pour la transformer de l’intérieur.

2. La rupture originelle et ses conséquences

Le péché originel, dans la tradition chrétienne, ne désigne pas un événement du passé à condamner, mais une blessure spirituelle qui affecte toute la condition humaine. Cette blessure touche notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à la nature, et à Dieu. La mort physique, bien qu’elle fasse partie du vivant, y devient le signe le plus visible de cette séparation.

Mais cette vision ne s’arrête pas à la constatation d’un mal. Elle ouvre à une promesse de restauration. Dès les premières pages de la Bible, une espérance est semée : un jour, cette fracture sera réparée. Le chemin du salut commence précisément là où le lien s’est brisé.

3. Une douleur qui reste, mais un sens qui émerge

Même pour un croyant, la mort garde sa violence. Elle blesse, elle interrompt, elle laisse un vide. La foi chrétienne ne nie pas cette expérience de deuil. Elle ne propose pas une fuite dans le spirituel, mais une parole qui accompagne la réalité. Ce que le message chrétien apporte, c’est une lumière sur ce que cette douleur peut devenir. Non pas une disparition du chagrin, mais une transformation de son sens.

La mort devient un passage. Elle s’inscrit dans une histoire où Dieu lui-même entre dans la fragilité de la condition humaine pour la relever. Cette espérance n’efface pas les larmes, mais elle permet de ne pas être écrasé par elles.

Jésus et la croix : traverser la mort pour ouvrir un chemin

1. Une mort pleinement assumée

Le cœur du message chrétien repose sur un fait central : Jésus a connu la mort. Non pas en la contournant, mais en l’acceptant dans toute sa réalité humaine. La croix, souvent représentée comme un symbole de souffrance, est d’abord dans la foi chrétienne le lieu d’un amour extrême. Jésus n’est pas mort comme une victime impuissante, mais comme quelqu’un qui choisit d’entrer librement dans la condition humaine jusque dans sa limite ultime.

Il n’a pas fui la peur, la solitude, ni l’angoisse. Le récit de la Passion montre un homme bouleversé, priant, transpirant de sueur comme du sang. Ce n’est pas une mort idéale. C’est une mort habitée, assumée, offerte. En cela, Dieu ne reste pas extérieur à la mort humaine : il s’y rend présent.

2. La résurrection comme cœur de la foi

Trois jours après la croix, la résurrection bouleverse la compréhension de ce que signifie mourir. Ce n’est pas une simple reprise de souffle ou un retour à l’état antérieur. C’est l’annonce d’une vie nouvelle, transfigurée, libre des limites habituelles du corps et du temps. Jésus ressuscité n’est plus soumis à la mort. Il devient le premier-né d’une humanité nouvelle, selon les mots de Paul.

Cette résurrection ouvre une espérance pour tous : celle que la mort n’est pas un mur, mais une porte. Pour les chrétiens, croire en la résurrection, c’est croire qu’un avenir existe au-delà de la fin visible. C’est vivre dès aujourd’hui avec cette certitude en toile de fond.

3. La victoire sur la mort : espérance offerte à tous

Le message de la croix n’est pas celui d’un échec. C’est celui d’une victoire qui passe par l’abandon, la souffrance, le silence, mais qui ouvre un horizon inattendu. La mort, dans cette lumière, n’a plus le dernier mot. Elle n’est plus seulement une nécessité biologique. Elle devient un lieu de passage vers une autre forme de vie, promise à ceux qui croient.

C’est une manière d’habiter ce monde avec une espérance active. Le chrétien n’attend pas la mort pour vivre, il vit déjà en se sachant appelé à traverser la mort. C’est ce qui donne du poids à chaque instant, du sens à chaque geste, et une valeur nouvelle à ce qui paraît parfois anodin.

Ce que dit la Bible sur la mort et la vie après

1. L’Ancien Testament : entre silence et espérance voilée

Dans les premiers livres bibliques, la mort apparaît souvent comme un terme naturel de l’existence. Elle est évoquée sans grand détail sur ce qui se passe après. Les patriarches « sont réunis à leurs pères », une expression qui suggère un prolongement mystérieux, sans pour autant définir clairement un au-delà.

Malgré cette sobriété, certaines figures portent déjà une confiance profonde : Abraham, Moïse, les psaumes de David témoignent d’un désir de proximité avec Dieu au-delà du temps visible. On trouve également des passages évoquant la résurrection à venir, comme dans le livre de Daniel (« ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront », Dn 12,2). L’Ancien Testament laisse ainsi entrevoir une attente, sans encore en dévoiler toute la lumière.

2. Le Nouveau Testament : révélation d’un au-delà vivant

Avec les Évangiles, une parole neuve est prononcée sur la mort. Jésus parle de la vie éternelle non comme une idée abstraite, mais comme une réalité offerte dès maintenant. « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » (Jn 11,25). La résurrection de Lazare, les promesses faites aux disciples, les paraboles sur le Royaume montrent que la vie ne s’interrompt pas avec la mort physique.

Les lettres de Paul développent cette promesse. Le corps humain est comparé à une tente provisoire, appelée à être remplacée par une demeure éternelle. Le langage devient plus clair, plus direct : il y a une continuité, transformée, entre ce que l’on vit ici et ce qui attend au-delà.

3. La résurrection des morts et le jugement personnel

Au fil du Nouveau Testament, deux grands axes apparaissent : la résurrection des corps, et le jugement personnel. La résurrection n’est pas seulement spirituelle. Elle concerne aussi le corps, même s’il sera transfiguré. Il ne s’agit pas d’un retour à l’état terrestre, mais d’un passage vers une autre forme de vie, dans la gloire de Dieu.

Le jugement est décrit comme un moment de vérité, où chacun se voit tel qu’il est, dans la lumière de Dieu. Ce n’est ni une condamnation automatique, ni une récompense mécanique, mais une rencontre décisive. Ce que l’on a vécu, donné, refusé ou aimé, prend son vrai poids. Cette perspective invite à vivre avec cohérence, non par peur, mais par désir d’unir sa vie à celle de Dieu.

Vivre en chrétiens face à la mort : attitude et chemin de foi

1. Le deuil et la consolation

Perdre un proche reste l’une des épreuves les plus bouleversantes de la vie. La foi chrétienne ne cherche pas à effacer cette douleur. Elle propose une manière de l’habiter, à travers la confiance en un lien qui demeure au-delà de la séparation. Le deuil devient une traversée intérieure, où les larmes prennent place dans un horizon plus large, celui de la vie éternelle promise.

La prière, la mémoire, et la certitude d’une rencontre à venir sont autant de soutiens dans cette période. Les paroles de Jésus – « Je vais vous préparer une place » – résonnent alors comme un repère dans le brouillard du chagrin. Mourir ne supprime pas les relations. Cela les prolonge autrement, dans la mémoire, dans la foi, dans l’espérance.

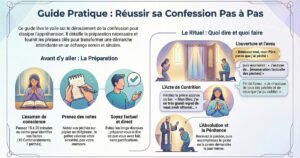

2. Les sacrements qui accompagnent la fin de vie

Dans l’Église, les sacrements jouent un rôle essentiel pour accompagner ceux qui approchent de la mort. L’onction des malades, souvent mal connue, est un sacrement de consolation, de paix, parfois même de rétablissement. Il ne prépare pas à mourir, mais à vivre ce passage avec force, lucidité et réconfort.

La confession, le baptême pour ceux qui ne l’auraient pas encore reçu, ou la communion eucharistique prennent une intensité particulière en fin de vie. Ils sont les signes concrets que Dieu reste proche jusqu’au dernier souffle. Cette proximité donne du sens à l’instant présent et à ce qui vient après.

3. Mourir en état de foi : une offrande intérieure

Quand un chrétien se sait proche de la mort, il peut poser un dernier acte profondément libre : remettre sa vie entre les mains de Dieu. Ce geste peut être intérieur, silencieux, mais il engage toute l’existence. C’est une offrande de soi, une confiance nue, une manière de dire « me voici ».

Aucun moment n’est trop tardif pour entrer dans cette confiance. L’histoire du bon larron en croix le rappelle : un simple regard vers Dieu, même au bord du dernier souffle, peut ouvrir un chemin d’éternité. C’est pourquoi l’Église prie pour les vivants et pour les morts, avec cette conviction tranquille : la miséricorde de Dieu précède nos pas, jusque dans l’invisible.

Une éthique chrétienne façonnée par la conscience de la mort

1. Vivre avec un sens de responsabilité éternelle

Quand on croit que la vie ne s’arrête pas à la mort, chaque choix prend du relief. La foi chrétienne invite à vivre avec cohérence, dans la conscience que l’existence terrestre est un passage. Ce regard transforme les priorités. Il pousse à agir avec intégrité, à construire des relations vraies, à faire le bien même lorsqu’il ne rapporte rien ici-bas.

Ce sens de la responsabilité naît d’un désir : celui de vivre en accord avec ce que l’on croit juste, avec l’appel intérieur à l’amour et à la justice. Cette éthique, enracinée dans la foi, trace une route stable dans un monde souvent changeant.

2. Voir chaque vie comme précieuse aux yeux de Dieu

La mort rappelle que la vie est fragile, mais aussi qu’elle est précieuse. La foi chrétienne affirme que chaque personne est unique et irremplaçable. Ce regard inspire un respect profond pour l’être humain, quel que soit son âge, sa situation, sa force ou sa faiblesse.

Ce respect se traduit concrètement : accompagner les mourants avec dignité, défendre les plus vulnérables, soutenir ceux que la société a tendance à oublier. Penser la mort avec foi conduit à valoriser intensément la vie, sans la réduire à sa seule utilité.

3. Agir ici-bas avec le regard tourné vers plus loin

L’espérance d’un au-delà transforme le rapport au présent. Celui qui vit dans cette espérance ne fuit pas la réalité. Il l’habite autrement. Il cherche à construire un monde plus juste, non pas pour gagner un mérite, mais parce que cette transformation fait déjà partie du Royaume annoncé.

Agir avec cette conscience, c’est semer aujourd’hui ce que l’on croit destiné à durer. C’est faire en sorte que la charité vécue ici rejoigne une réalité plus grande. C’est enfin vivre avec la conviction que la vie, jusque dans ses limites, peut porter des fruits éternels.

Une espérance enracinée, loin de la peur ou de l’évasion

1. La mort, un passage inscrit dans une histoire d’amour

Dans la foi chrétienne, la mort ne marque pas une rupture définitive. Elle s’inscrit dans un mouvement de confiance, celui d’un Dieu qui accompagne l’homme jusqu’au bout. Ce passage, même s’il reste marqué par le mystère, est éclairé par une promesse : celle d’une vie en plénitude, où la relation avec Dieu devient totale, sans plus d’ombres ni de doutes.

Cette promesse prend appui sur une expérience réelle, transmise depuis les premiers témoins du Ressuscité jusqu’aux croyants d’aujourd’hui. L’espérance chrétienne ne supprime pas les épreuves, mais elle leur donne une direction.

2. L’au-delà comme relation transformée

Penser la vie après la mort ne revient pas à imaginer un décor lointain. Pour les chrétiens, il s’agit avant tout d’une relation renouvelée. Dieu n’est plus seulement cherché dans la prière ou pressenti dans les sacrements : il est rencontré face à face. C’est cette proximité, librement accueillie, qui constitue la plénitude de la vie éternelle.

Les relations humaines y trouvent aussi un prolongement. L’amour véritable, vécu sur terre, n’est pas perdu. Il se déploie autrement. Rien de ce qui a été donné avec vérité n’est effacé.

3. Un appel à vivre pleinement, dès aujourd’hui

L’espérance chrétienne ne commence pas au moment de mourir. Elle façonne déjà la manière de vivre. Celui qui croit que la vie a un sens éternel pose ses gestes avec plus de profondeur, s’engage avec plus de fidélité, aime avec plus d’élan. La mort ne coupe pas cette dynamique, elle en révèle le poids et la portée.

Mourir, dans cette optique, c’est offrir ce que l’on a été, dans un mouvement libre, vers Celui qui a donné la vie.

Wokisme : les limites d’une réparation sociale par la censure

Foire aux questions (FAQ complémentaire)

1. Que devient l’âme immédiatement après la mort selon la foi chrétienne ?

L’enseignement chrétien parle d’un jugement personnel immédiat, dans lequel l’âme se tient devant Dieu. Ce moment révèle la vérité de la vie vécue, dans la lumière de l’amour divin. Il ne s’agit pas encore de la résurrection finale, mais d’une première rencontre décisive, qui oriente l’âme vers une communion avec Dieu (paradis), un temps de purification (purgatoire), ou une séparation librement choisie (enfer).

2. Peut-on prier pour les morts, et pourquoi ?

Oui. La prière pour les défunts fait partie de la tradition chrétienne depuis les premiers siècles. Elle manifeste la solidarité des vivants avec ceux qui ont quitté ce monde. Elle exprime la foi en une communion qui dépasse la mort, et une confiance en la miséricorde de Dieu à l’œuvre même après la fin terrestre. Ces prières n’effacent pas les choix d’une vie, mais elles peuvent accompagner l’âme dans son chemin vers la lumière.

3. L’Église autorise-t-elle la crémation ?

La crémation est autorisée par l’Église catholique depuis 1963, à condition qu’elle ne soit pas choisie pour nier la foi en la résurrection des corps. L’Église insiste sur le respect dû aux cendres : elles doivent être conservées dans un lieu sacré, comme un cimetière ou un columbarium, et non dispersées ou gardées à domicile.

4. Y a-t-il un lien entre les expériences de mort imminente (EMI) et la foi chrétienne ?

L’Église reste prudente face à ces témoignages. Elle ne les rejette pas, mais elle ne les considère pas comme une preuve de l’au-delà. Certaines personnes racontent des perceptions lumineuses, une sensation de paix, une rencontre avec une présence aimante. Ces récits peuvent éveiller des questions profondes, mais la foi chrétienne ne s’appuie pas sur ces phénomènes. Elle se fonde sur la résurrection du Christ et le témoignage des Écritures.

5. Les enfants morts sans baptême peuvent-ils être accueillis par Dieu ?

L’Église affirme que Dieu est juste et miséricordieux. Si l’enfant n’a pas reçu le baptême, cela ne signifie pas qu’il est exclu de la vie éternelle. Le Catéchisme souligne que l’on peut confier ces enfants « à la miséricorde de Dieu », avec une espérance fondée sur l’amour infini de Celui qui connaît le cœur de chacun. La foi chrétienne ne fixe pas de limites à la grâce.