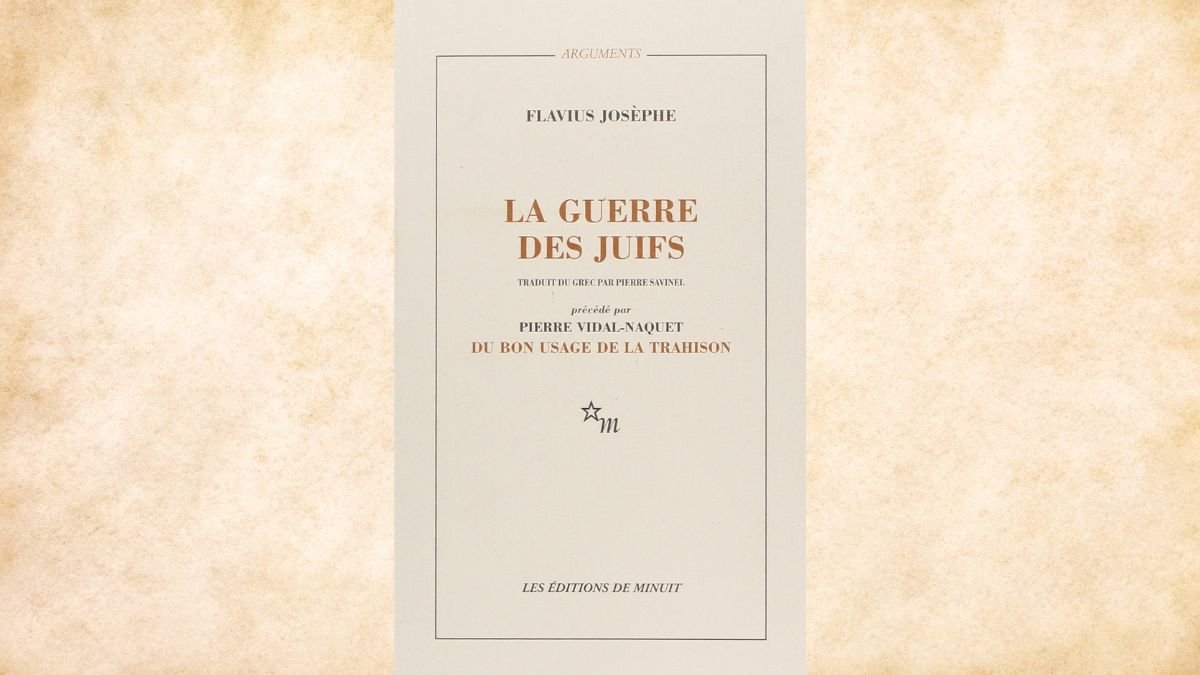

Écrit par un témoin direct de la guerre judéo-romaine, La Guerre des Juifs est un document unique sur un tournant majeur de l’histoire juive. Flavius Josèphe, à la fois prêtre, général, prisonnier et historien, y raconte la révolte de 66-73, la destruction du Temple de Jérusalem et la chute de Massada. Ce récit, complexe et controversé, oscille entre mémoire douloureuse et justification politique. Cette édition française, enrichie par l’analyse de Pierre Vidal-Naquet, éclaire la tension entre fidélité et trahison dans un monde en ruine.

Une chronique unique sur la révolte judéenne contre Rome

1. Flavius Josèphe, un témoin controversé

Flavius Josèphe, né Yossef ben Matityahou, est un personnage singulier de l’Antiquité. Prêtre juif issu de l’aristocratie de Jérusalem, il devient général en Galilée lors de la grande révolte contre Rome. Capturé en 67 dans la forteresse de Jotapata, il choisit de se rendre plutôt que de mourir avec ses compagnons. Ce choix lui vaut d’être vu comme un traître par certains, un survivant lucide par d’autres. Intégré à la cour impériale, il prend le nom de Flavius Josèphe et devient historien à Rome, sous la protection de Vespasien et Titus.

2. Une source historique irremplaçable

Son œuvre majeure, La Guerre des Juifs, décrit avec une grande précision la révolte juive de 66 à 73, la destruction du Temple, la chute de Jérusalem et le siège de Massada. D’abord rédigé en araméen (version perdue), puis en grec, ce texte est aujourd’hui la source principale sur ces événements. Josèphe y mêle récit militaire, analyse politique et justification personnelle. Toute son œuvre est marquée par sa position ambivalente de juif patriote devenu allié de Rome.

Une édition française enrichie d’un regard critique

1. Une traduction accessible et rigoureuse

La traduction moderne, fidèle au texte grec, permet d’entrer dans l’univers complexe de Josèphe sans connaissance préalable du grec ancien. Le lecteur y trouve aussi des repères utiles : cartes, index, notes, pour suivre le fil d’un conflit méconnu et pourtant décisif dans l’histoire du judaïsme et du christianisme naissant.

2. Pierre Vidal-Naquet : penser la trahison autrement

L’ouvrage est précédé d’un essai percutant de Pierre Vidal-Naquet, intitulé Du bon usage de la trahison. L’historien y interroge sans manichéisme le geste de Josèphe : a-t-il vraiment trahi son peuple ou a-t-il choisi de témoigner pour éviter l’oubli ? Ce texte met en lumière les tensions entre fidélité, mémoire et responsabilité dans une situation de crise. Josèphe n’est ni héros, ni traître, mais un homme déchiré, porteur d’une mémoire que personne d’autre n’aurait su transmettre.

Un livre pour comprendre au-delà du conflit

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre les racines historiques du judaïsme rabbinique, les origines du christianisme et la complexité du rapport entre dominés et dominants. Il éclaire aussi, en creux, des questions encore actuelles : que vaut la loyauté dans un monde en guerre ? Peut-on transmettre l’histoire sans trahir la mémoire ? Et surtout : qui écrit le récit quand les vaincus n’ont plus la parole ?

La Guerre des Juifs, précédée de Du bon usage de la trahison, reste aujourd’hui un texte incontournable pour qui veut entrer dans l’épaisseur historique d’un événement fondateur, vu par un homme à la fois témoin, acteur, et survivant.

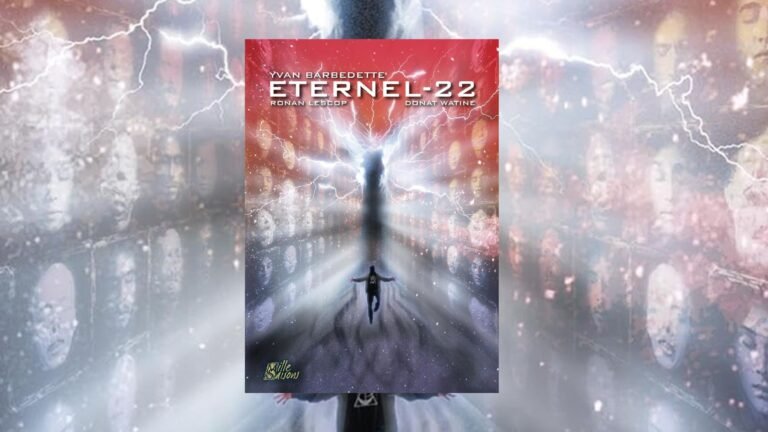

Éternel 22” : un roman chrétien de science-fiction entre foi, mystère et quête de sens

Guerre judéo-romaine : résumé clair des événements racontés par Flavius Josèphe

1. La montée des tensions en Judée

Dans les années 60 de notre ère, la Judée est sous contrôle romain mais profondément instable. L’oppression fiscale, les abus des procurateurs romains, et les divisions internes au sein du judaïsme attisent les colères. En 66, l’humiliation infligée par le gouverneur Florus déclenche une insurrection ouverte. Jérusalem se soulève, les légions sont repoussées, et des groupes radicaux comme les zélotes prennent le contrôle.

2. La campagne de Galilée et la capture de Josèphe

Face à cette révolte, Rome envoie Vespasien, futur empereur, réprimer la province. La Galilée, au nord, devient un champ de bataille. Flavius Josèphe, jeune prêtre issu de l’aristocratie de Jérusalem, est chargé de l’organisation militaire de la région. Il renforce plusieurs places fortes, mais ses choix sont critiqués. En 67, après un long siège à Jotapata, il est capturé par les Romains. Il sauve sa vie en annonçant à Vespasien qu’il deviendra empereur — ce qui se réalisera peu après.

3. Le siège de Jérusalem et la chute du Temple

En 70, sous le commandement de Titus, fils de Vespasien, les troupes romaines encerclent Jérusalem. La ville est affaiblie par des combats internes entre factions juives. La famine se propage, les morts s’accumulent. Le Temple, cœur spirituel du judaïsme, est incendié dans l’assaut final. Josèphe affirme que Titus voulait l’épargner, mais qu’il fut débordé par ses troupes. La destruction du Temple marque un tournant historique majeur.

4. Massada : le dernier bastion et le suicide collectif

La guerre ne s’achève pas avec la chute de Jérusalem. Plusieurs forteresses résistent, dont Massada, aux mains d’un groupe zélote radical. Entre 73 et 74, les Romains organisent un siège massif. À l’approche de la défaite, les assiégés décident de se donner la mort, refusant l’humiliation de l’esclavage. Cet épisode tragique, raconté dans le style dramatique de Josèphe, clôt la révolte.

5. Un récit entre mémoire, politique et justification

Flavius Josèphe ne se contente pas de relater des faits militaires. Il cherche à analyser les causes du désastre : la fragmentation du camp juif, le fanatisme, la perte de repères politiques. Il défend aussi sa propre position, souvent accusée de trahison, en se présentant comme un homme lucide, soucieux de préserver ce qui pouvait l’être. Son récit, écrit en grec pour un lectorat impérial, est aussi une tentative de faire comprendre la culture juive aux lecteurs romains.

6. Une source historique irremplaçable

La Guerre des Juifs est notre seule source complète sur ce conflit. Elle constitue une référence unique sur les dernières années du Second Temple, la répression romaine, et les origines du judaïsme rabbinique. Elle éclaire aussi l’arrière-plan historique de la naissance du christianisme. Malgré ses biais, son style et ses zones d’ombre, elle reste un témoignage précieux — rédigé par un homme à la fois témoin, acteur, et survivant.