Blaise Pascal est souvent présenté comme un mathématicien de génie ou un philosophe du doute. Mais au cœur de sa vie, il y a eu un bouleversement plus profond, plus secret : une nuit où tout a changé. Le 23 novembre 1654, il fait l’expérience d’une rencontre brûlante avec Dieu, qu’il résumera dans quelques lignes enflammées, cousues à l’intérieur de son manteau. On appelle cela sa « nuit de feu ».

Dans cet article, nous allons remonter le fil de cette nuit étrange et lumineuse, comprendre ce qu’elle a déclenché en lui, et pourquoi elle continue de parler, avec autant de force, à ceux qui cherchent Dieu sans formule toute faite.

Une chanson sur la nuit de feu vécue par Blaise Pascal

Cette chanson rend hommage à Blaise Pascal, penseur traversé par le doute, la foi et le feu intérieur.

Elle évoque sa quête, sa nuit mystique, et ce Dieu qu’il a rencontré en silence. À écouter sur notre chaîne youtube:

Pour vous abonner à notre nouvelle chaîne Youtube Voxenigma cliquez ici

Pascal et la nuit de feu : résumé d’une rencontre mystique fondatrice

Ce condensé présente les points clés de l’article consacré à l’expérience spirituelle de Blaise Pascal, philosophe et mathématicien, bouleversé par une nuit où Dieu s’est révélé à lui avec une intensité rare.

Qui était Blaise Pascal ? Un esprit brillant, mais tourmenté

1. Une intelligence hors norme dès l’enfance

Quand on parle de Blaise Pascal, il faut commencer par dire ceci : il était un prodige. À 11 ans, il découvre seul les bases de la géométrie. À 16 ans, il rédige un traité qui étonne les plus grands savants de son époque. À 19 ans, il invente une machine à calculer pour aider son père dans son travail administratif. Il touche à tout : mathématiques, physique, ingénierie… et ce qu’il touche, il le transforme.

Mais ce n’est pas un savant enfermé dans ses livres. Il observe, il questionne, il cherche le pourquoi derrière le comment. Il se passionne pour la pression atmosphérique, l’infini, les probabilités, les lois du mouvement… avec une précision stupéfiante pour son âge. Ce qu’il cherche, ce n’est pas seulement l’efficacité : c’est la vérité.

2. Un homme confronté à la fragilité humaine

Derrière cette brillance, Pascal est un homme marqué par la fragilité. Fragilité du corps : il est souvent malade, affaibli, sujet à des douleurs chroniques. Mais aussi fragilité intérieure : très tôt, il est confronté à la mort, à la souffrance, à l’instabilité de la condition humaine.

Il ne se contente pas de penser ; il vit ce qu’il pense. Et ce tiraillement entre la grandeur de la raison et la misère de l’homme, il ne le théorisera pas : il l’éprouve au plus profond. C’est ce contraste, cette tension, qui traverse toute sa vie — et qui le mènera, un soir de novembre, à une nuit qui va tout bouleverser.

Que s’est-il passé cette fameuse nuit de feu ?

Un moment inattendu, dans une vie traversée par l’inquiétude

En novembre 1654, Pascal vit une période trouble. Il a connu la reconnaissance intellectuelle, la compagnie des esprits brillants de Paris, les plaisirs d’une certaine vie mondaine. Pourtant, rien ne l’apaise. Il cherche, sans trouver. Il sent que la vérité ne se laisse pas enfermer dans des démonstrations. Il s’interroge, sur Dieu, sur la foi, sur ce qu’il doit faire de sa vie.

Ce soir-là, tout se concentre en un éclair intérieur. Pendant deux heures, une expérience le traverse. Il n’en parlera à personne. Il ne racontera pas les circonstances. Mais il prendra un morceau de papier, écrira ce qu’il a vécu, et le cachera dans la doublure de son manteau.

Un feu intérieur dont il gardera le secret

Cette nuit-là, Pascal prend un petit morceau de parchemin. Il y inscrit, à la hâte ou dans un élan très intérieur, des mots courts, fulgurants, serrés les uns contre les autres. Ce texte, il le plie, le coud dans la doublure de son manteau, et ne le montre à personne. On le découvrira seulement après sa mort. On l’appelle aujourd’hui le Mémorial.

Les premières lignes sont saisissantes :

FEU.

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants.

Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.

Le texte donne l’impression d’un éclair. Des mots bruts, des larmes, une clarté soudaine. On y lit la présence. On y sent le bouleversement. Tout est concentré, comme si une lumière intérieure s’était imposée d’un seul coup, sans passage par les idées.

Il garde ce texte contre lui, dans sa doublure, pendant huit ans. Ce n’est pas une anecdote. Ce geste dit l’importance de cette nuit. Ce moment devient le cœur caché de sa foi, de sa pensée, de sa vie.

Le Mémorial : la trace brûlante d’une rencontre

Un texte bref, mais incandescent

Le Mémorial ne tient que sur quelques lignes, mais il concentre une intensité peu commune. Pascal n’argumente pas, ne raconte pas, ne développe rien. Il note ce qu’il ressent, presque à l’état brut. Le rythme est haché, les phrases sont éclatées, comme saisies sous le coup d’un trop-plein.

Le mot « FEU » ouvre le texte, seul, majuscule, isolé. Il dit quelque chose de l’expérience : un feu intérieur, vivant, joyeux, insoutenable et doux à la fois. Tout le reste en découle. Une certitude née d’un contact, non d’un raisonnement.

Une foi nommée, enracinée, transmise

Ce feu n’est pas une idée abstraite. Pascal invoque le « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », c’est-à-dire le Dieu de la Bible, celui qui entre en relation avec des personnes précises, dans des histoires concrètes. Il n’évoque pas une force anonyme, ni une intuition vague. Ce qu’il reçoit, c’est une rencontre. Une visitation inattendue, qui le met en mouvement.

Tout au long du Mémorial, on sent une alternance entre stupeur et gratitude, tremblement et joie. L’expérience dépasse les mots, mais elle laisse un sillage durable. C’est à partir de ce feu que Pascal écrira ses Pensées, reprendra le chemin de la foi, s’ancrera à Port-Royal.

Le Mémorial n’était pas destiné à être lu. Il a été gardé contre le cœur, à l’abri du monde, comme un secret sacré. Mais il éclaire tout ce que Pascal vivra ensuite. Il donne une clef à qui cherche non seulement à comprendre ce qu’il a pensé, mais ce qu’il a vécu.

Une vie transformée après la nuit de feu

Un nouveau départ, discret mais radical

Après cette nuit, Pascal s’oriente vers une vie plus intérieure. Il se rapproche des solitaires de Port-Royal, fréquente des milieux marqués par la prière, le silence, l’étude de l’Écriture. Son nom continue de circuler dans les cercles savants, mais lui avance dans un autre espace. Il choisit une fidélité plus profonde que la reconnaissance publique.

Il écrit encore, mais autrement. Ses textes deviennent plus denses, plus spirituels, parfois fragmentaires. Ce qu’il cherche, ce n’est plus de convaincre par la force d’un raisonnement, mais d’exprimer quelque chose qui touche à l’essentiel : la condition humaine, la foi, le salut.

Une foi qui respire avec l’intelligence

Pascal n’oppose jamais la foi et la pensée. Il cherche un langage capable de dire la vérité de l’homme dans toutes ses dimensions. Il parle à l’intelligence, mais aussi à ce qu’il nomme « le cœur », cette part de l’être qui perçoit au-delà des preuves.

Ce qu’il écrit dans ses Pensées montre une exigence rare. On y lit la profondeur d’un esprit lucide, mais aussi la trace d’un appel intérieur. Sa foi s’enracine dans l’expérience vécue, dans une présence, dans une lumière reçue plutôt que fabriquée.

Il continue à vivre dans le monde, mais avec un regard renouvelé. Ce feu, une fois allumé, ne s’est pas éteint. Il a simplement pris la forme d’un chemin.

La nuit de feu : son écho dans nos coeurs modernes

Une parole brûlante dans un monde en quête de sens

La nuit de feu de Pascal traverse les siècles sans perdre sa force. Ce qu’il écrit ne suit aucune règle littéraire, ne cherche aucune démonstration. Pourtant, ces quelques lignes parlent encore à beaucoup. Elles disent ce que vivent ceux qui ont pressenti, même fugitivement, la trace d’une présence.

Dans un monde saturé de discours, ce silence intérieur que Pascal a reçu garde une résonance particulière. Il rappelle que la foi ne commence pas toujours par une explication, mais parfois par une rencontre. Ce qu’il a vécu cette nuit-là n’a pas été mis en scène. Il l’a simplement gardé contre lui, cousu au plus près.

Une expérience qui rejoint d’autres cheminements

Certains reconnaissent dans ce texte un écho à ce qu’ils ont traversé : un instant bouleversant, un appel venu sans prévenir, une paix qui ne vient pas de soi. D’autres y trouvent un signe que la foi chrétienne n’est pas seulement une tradition, mais un événement possible dans une vie réelle.

La force du Mémorial, c’est de ne pas expliquer Dieu. Il témoigne. Il laisse deviner que Dieu peut se dire sans se prouver, et que ce feu intérieur, même s’il ne dure qu’un moment, peut redonner sens à toute une vie.

FAQ sur Blaise Pascal et la nuit de feu

1. Pourquoi Pascal a-t-il cousu le Mémorial dans sa doublure au lieu de le garder dans un livre ou un carnet ?

Ce geste en dit long sur la manière dont il a vécu cette nuit : non comme une idée à étudier, mais comme une expérience à garder au plus près. Le cacher dans sa doublure, c’était en faire une présence silencieuse, un rappel discret, toujours sur lui.

2. Y a-t-il d’autres textes dans son œuvre qui évoquent cette nuit ?

Pas directement. Pascal n’a jamais reparlé de cette nuit dans ses écrits. Mais certains passages des Pensées, notamment sur la misère humaine, le besoin de Dieu ou la foi du cœur, prennent un relief particulier si l’on sait ce qu’il a vécu.

3. Le Mémorial est-il une forme de prière ?

On peut le lire comme une prière très personnelle. Il ne suit pas un schéma liturgique, mais il contient des appels, des louanges, une forme d’adoration. Il ressemble à ce que certains mystiques appellent un cri de l’âme.

4. Ce genre d’expérience est-il courant chez les croyants de son époque ?

Les récits mystiques ne sont pas rares au XVIIe siècle, surtout dans les milieux spirituels. Mais ce qui frappe ici, c’est le silence de Pascal, sa discrétion totale. Il ne cherche ni à en faire un modèle, ni à y bâtir un système.

5. Que pensaient les proches de Pascal de ce texte après sa mort ?

On ne sait pas comment ses proches ont réagi précisément, mais sa sœur Gilberte, qui a conservé beaucoup de ses papiers, a compris que ce texte était central. Elle en a permis la publication, avec respect.

6. Le Mémorial est-il comparable aux grandes conversions racontées dans l’histoire chrétienne ?

Il existe des similitudes avec certaines expériences racontées par Augustin, Thérèse d’Avila ou Jean de la Croix. Mais Pascal reste unique dans sa manière de garder cette nuit secrète. Il ne cherche ni à en faire un enseignement ni à devenir un maître spirituel.

7. Que disent les philosophes modernes de cette nuit de feu ?

Certains voient dans cette nuit un point de bascule entre la raison classique et l’ouverture à une autre forme de connaissance. D’autres y lisent la tension permanente entre foi et raison, au cœur de l’œuvre de Pascal.

8. Le Mémorial est-il un texte que l’on peut méditer encore aujourd’hui ?

Oui. Il touche par sa densité et sa sincérité. Des croyants, des chercheurs, des lecteurs non croyants aussi y trouvent une force intérieure, une parole nue, très humaine.

9. Existe-t-il des traductions ou adaptations artistiques du Mémorial ?

Plusieurs mises en voix ont été faites, parfois dans des spectacles ou des films sur la vie de Pascal. Le texte inspire aussi des compositeurs, des peintres, ou des écrivains qui y voient un appel.

10. Où voir une reproduction fidèle du Mémorial ?

Des musées et des bibliothèques spécialisées proposent des fac-similés. Il est aussi possible d’en voir une version scannée dans les archives numériques de la Bibliothèque nationale de France, avec le manuscrit original visible en ligne.

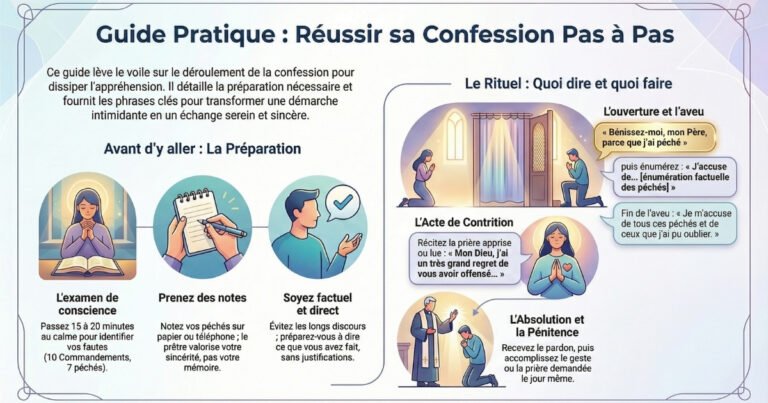

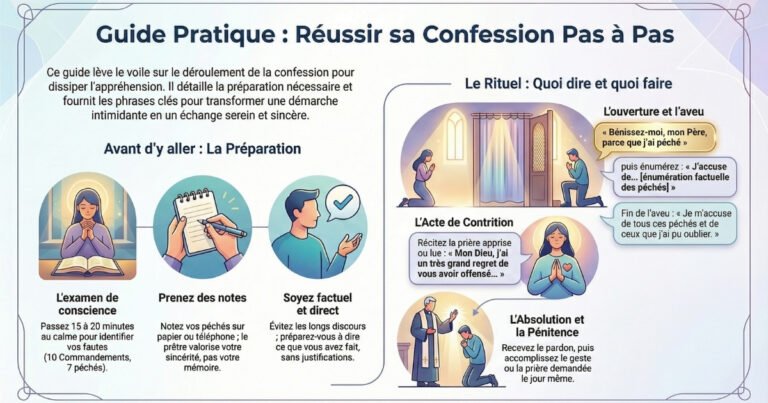

Se confesser en 10 minutes : guide pratique et secret de la confession

Pour aller plus loin sur la foi de Pascal et la nuit de feu

Ceux qui s’interrogent sur la portée de cette expérience peuvent lire l’analyse du Figaro sur “les onze jours de la vie de Pascal”, qui replace la nuit du 23 novembre 1654 dans le fil de sa biographie et montre comment ce moment a infléchi toute son œuvre à venir.

Sur le site Aleteia, un article revient sur ce que signifie, dans la tradition chrétienne, une “nuit de feu”. En partant de l’expérience de Pascal, il ouvre sur d’autres récits spirituels, et sur cette manière très singulière qu’a parfois Dieu de se dire, dans le silence et la brûlure intérieure.

Une lecture plus littéraire est proposée dans la revue Littératures classiques sur Cairn.info, qui examine le Mémorial non seulement comme un témoignage de foi, mais aussi comme un texte à la puissance formelle remarquable. On y voit comment Pascal, même dans le bouleversement, garde une précision d’écriture rare.

Enfin, le site Pensées de Pascal met en regard ce texte avec ceux de la tradition mystique orientale, notamment ceux de Syméon le Nouveau Théologien. Ce croisement met en relief la profondeur théologique de ce feu intérieur vécu par Pascal, sans le réduire à un simple moment d’émotion.