On en parle souvent, mais sans toujours comprendre ce qu’ils veulent dire vraiment. Les 7 péchés capitaux ne sont pas juste une vieille liste venue du Moyen Âge : ce sont des forces intérieures, bien réelles, qui peuvent doucement nous détourner de l’amour, des autres… et de Dieu. Orgueil, paresse, colère, envie… Ces tendances ne sont pas toutes spectaculaires, mais elles agissent en profondeur. Alors comment les reconnaître ? Quelle est la différence entre péché véniel, péché mortel et péché capital ? Et surtout : peut-on changer, guérir, avancer malgré tout ? Cet article vous propose un éclairage simple, profond et accessible pour mieux comprendre ces réalités… et en faire un chemin de liberté.

Comprendre les 7 péchés capitaux et leur impact spirituel

Ce bref résumé vous permet de mieux saisir la portée des 7 péchés capitaux dans la tradition chrétienne, leur origine, leur distinction avec d’autres types de péchés, et les moyens concrets pour les combattre dans une vie de foi.

Que sont les 7 péchés capitaux ? Une explication simple et claire

1. Quelle est l’origine de cette notion ?

L’idée des « 7 péchés capitaux » ne vient pas directement de la Bible, même si elle s’appuie sur des réalités bibliques. Elle a été formulée par des penseurs chrétiens comme Évagre le Pontique puis Saint Grégoire le Grand, qui ont observé que certains penchants intérieurs entraînaient d’autres fautes.

On les a appelés “capitaux” car ils sont comme des têtes (“caput” en latin) : des racines profondes d’où naissent beaucoup d’autres péchés.

2. Pourquoi parle-t-on de péchés “capitaux” ?

Un péché capital n’est pas forcément le plus grave, mais il est structurant. C’est une tendance qui s’installe et finit par déformer peu à peu notre manière de penser, de désirer, d’agir.

Ces sept péchés ne sont donc pas “isolés” : ils sont les sources d’autres attitudes, d’autres erreurs, d’autres chutes.

3. Sont-ils dans la Bible ?

La Bible ne donne pas la liste des 7 péchés capitaux telle quelle. Mais chacun d’eux est évoqué, dénoncé ou raconté dans l’Écriture. Par exemple :

La luxure est présente dans l’histoire de David et Bethsabée.

L’orgueil est ce qui pousse Lucifer à se détourner de Dieu.

L’envie se retrouve chez Caïn, jaloux d’Abel.

La Bible montre que ces attitudes abîment la relation avec Dieu et les autres.

4. Quelle est leur place dans la vie spirituelle ?

Les reconnaître, ce n’est pas se condamner. C’est mettre un nom sur ce qui peut nous éloigner de l’amour. L’enjeu n’est pas de se culpabiliser, mais de devenir plus libre.

Les péchés capitaux ne sont pas des fatalités. Ils sont des points de vigilance, des zones de combat spirituel où chacun est invité à grandir, à se convertir, à aimer mieux.

La liste des 7 péchés capitaux et leur sens

Les 7 péchés capitaux ne sont pas des fautes “isolées” à cocher sur une liste. Ce sont des attitudes intérieures, des penchants enracinés dans le cœur humain, qui peuvent déformer notre relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Chacun d’eux touche un domaine essentiel de la vie. Voici comment les comprendre aujourd’hui.

1. La luxure : quand le désir prend le dessus

La luxure n’est pas le simple fait de ressentir du désir. Ce n’est pas non plus aimer profondément quelqu’un. C’est le glissement vers l’usage de l’autre pour son propre plaisir, sans respect, sans engagement, sans vérité.

Elle réduit l’amour à un plaisir immédiat. Elle oublie que le corps est langage, et que la sexualité peut être un lieu de don, pas de consommation.

2. La gourmandise : l’excès dans la recherche du plaisir

Apprécier un bon repas n’est pas un péché. Mais la gourmandise commence là où le besoin est dépassé par l’excès, ou quand la nourriture devient une échappatoire, une façon d’éviter l’inconfort, l’ennui, la blessure.

C’est un attachement désordonné aux plaisirs matériels. Ce n’est pas l’objet qui est mauvais, c’est la manière dont on y met son cœur.

3. L’avarice : quand l’argent devient une obsession

L’avarice n’est pas la prudence ou l’esprit d’économie. Elle est le refus de partager, le besoin de garder pour soi, la peur de manquer même quand on a tout.

C’est une fermeture intérieure, qui coupe de la confiance, de la générosité, de la fraternité. Elle crée l’illusion de la sécurité, mais elle isole.

4. La paresse : le refus de l’effort, y compris spirituel

La paresse n’est pas seulement l’envie de rester au lit. Dans la tradition chrétienne, elle s’appelle aussi acédie. C’est une forme de lassitude intérieure, un dégoût de ce qui est bon, une fuite devant ce qui demande un engagement profond.

C’est quand on abandonne ce qu’on sait pourtant essentiel. Quand on laisse mourir en soi le désir de grandir.

5. L’orgueil : se placer au-dessus des autres… et de Dieu

L’orgueil est souvent présenté comme le pire des péchés capitaux, parce qu’il est à la racine de tous les autres. Il pousse à se croire autosuffisant, supérieur, indépendant, au point d’oublier que tout est don.

Il rend aveugle à ses propres limites, sourd aux besoins des autres, et fermé à la grâce.

6. La colère : quand l’émotion devient violence intérieure

La colère n’est pas mauvaise en soi. Elle peut être juste, nécessaire. Mais elle devient péché quand elle déborde, quand elle nourrit la rancune, la vengeance, le mépris.

Elle détruit les liens, abîme la paix, enferme dans une réactivité permanente. Là où il pourrait y avoir dialogue, pardon, réparation… elle met le feu.

7. L’envie : souffrir du bien que vivent les autres

L’envie ne consiste pas à désirer progresser ou réussir. Elle commence quand la joie de l’autre devient un poison pour nous. Quand son bonheur nous blesse. Quand son succès nous attriste.

Elle rend incapable de gratitude. Elle enferme dans la comparaison. Et elle isole encore plus que l’avarice, parce qu’elle nourrit une blessure permanente de l’intérieur.

Péché capital, péché mortel, péché véniel : quelles différences concrètes ?

1. Le péché capital : une racine intérieure, pas un acte isolé

Un péché capital n’est pas une faute ponctuelle qu’on pourrait confesser puis oublier. C’est une tendance ancrée dans le cœur, une manière de fonctionner qui finit par orienter toute la personne. C’est pour cela qu’on parle de “péché capital” — du latin caput, qui signifie “tête” ou “source”. Il s’agit d’un point de départ, d’une dynamique intérieure qui alimente ensuite d’autres actes.

Prenons l’exemple de la paresse. Elle peut se traduire par un simple refus de se lever le matin, mais aussi par une fuite intérieure face aux responsabilités, à la prière, à l’engagement. De même, l’orgueil n’est pas seulement une attitude arrogante, c’est une fermeture à Dieu et aux autres. Les péchés capitaux ne sont donc pas toujours spectaculaires, mais ils ont une capacité à ronger en profondeur, lentement, sans qu’on s’en rende toujours compte. C’est là tout le danger.

2. Le péché véniel : une fragilité humaine, qui blesse sans détruire

Le péché véniel est une faute réelle, mais elle ne détruit pas la relation avec Dieu. Elle l’affaiblit. Elle peut être le fruit de la précipitation, de l’ignorance, d’un moment d’oubli ou d’inattention. Un mot de travers, une impatience, un geste de mépris ou un regard fuyant : tout cela est blessant, mais cela ne traduit pas un rejet de Dieu ou du bien.

C’est le genre de péché qu’on commet sans même toujours s’en rendre compte. Il ne faut pas le banaliser, mais il ne faut pas non plus le dramatiser. Dans la vie chrétienne, le péché véniel peut être purifié par la prière, un acte d’amour, ou la confession. Mais s’il devient récurrent, négligé, ou accepté comme normal, alors il ouvre la voie à quelque chose de plus profond : un détachement progressif du bien, une perte de vigilance, une forme d’endormissement spirituel.

3. Le péché mortel : une coupure consciente et volontaire

Le péché mortel, quant à lui, suppose un véritable rejet de Dieu. C’est une rupture grave, claire, volontaire. L’Église enseigne qu’il faut trois conditions réunies pour parler de péché mortel : l’acte doit porter sur une matière grave (comme un meurtre, un adultère, une trahison), la personne doit avoir conscience de cette gravité, et elle doit poser l’acte librement.

Quand c’est le cas, la grâce est rompue. Ce n’est pas Dieu qui se retire : c’est le cœur humain qui se ferme. Ce genre de chute ne peut être réparé que par la confession sacramentelle, avec un vrai repentir. Cela peut paraître dur, mais il ne s’agit pas de condamner : il s’agit de nommer la gravité de certains choix, pour que le pardon retrouve toute sa force, et ne devienne pas une banalité.

4. Pourquoi cette distinction est essentielle pour avancer

Dans la vie spirituelle, tout n’a pas le même poids. Cette distinction entre les trois types de péchés n’est pas un outil pour juger les autres, mais un repère pour mieux se connaître soi-même. Elle permet de ne pas s’inquiéter pour chaque petit écart, mais aussi de ne pas s’aveugler face à des habitudes destructrices.

Un péché capital ne se confesse pas une seule fois : il se travaille. Un péché véniel ne nous empêche pas d’aimer, mais il nous fatigue intérieurement. Un péché mortel peut nous éloigner durablement de Dieu, mais jamais au point de nous fermer la porte de son pardon.

Reconnaître la nature de nos chutes, c’est déjà commencer à se relever.

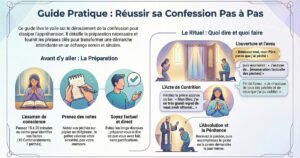

Comment lutter contre les 7 péchés capitaux

1. Cultiver les vertus opposées

À chaque péché capital correspond une vertu qui le désarme. L’orgueil peut être combattu par l’humilité, l’avarice par la générosité, la paresse par le zèle. Ce ne sont pas des “trucs” moraux, mais des dispositions du cœur à cultiver, petit à petit, jour après jour. C’est dans l’ordinaire de la vie que ces vertus prennent racine : en rendant un service qu’on n’avait pas envie de faire, en partageant ce qu’on aurait préféré garder, en priant quand on aurait voulu se distraire. Le combat spirituel ne se mène pas dans l’abstrait, mais dans le concret du quotidien.

2. Prendre conscience de ses failles sans se décourager

Nous portons tous certaines tendances plus marquées que d’autres. Pour l’un, ce sera la colère ; pour l’autre, l’envie. Il ne sert à rien de se comparer. Ce qui compte, c’est de voir clair. De nommer, sans peur, ce qui nous tire vers le bas. Et cela ne se fait pas une fois pour toutes. C’est un travail de lucidité, qui demande du temps, de la patience… et de la douceur envers soi-même. Ce n’est pas parce qu’on est tenté qu’on est mauvais. Ce qui compte, c’est de rester debout dans la lutte.

3. Ne pas négliger la vie intérieure

Les péchés capitaux ne sont pas seulement des “problèmes de comportement”. Ils naissent souvent d’un vide intérieur, d’une fatigue spirituelle, d’un cœur mal nourri. La prière, l’écoute de la Parole, la confession régulière, la participation à l’eucharistie… tout cela n’est pas optionnel. Ce sont des lieux de guérison, de force, de lumière. On ne lutte pas seul. On ne résiste pas par la volonté seule. On avance dans la lumière de Dieu, en se laissant façonner.

4. Chercher un accompagnement si le combat devient trop lourd

Parfois, certaines luttes deviennent récurrentes, pesantes, décourageantes. Quand on a l’impression de retomber toujours dans le même travers, il ne faut pas rester seul. Un accompagnateur spirituel, un prêtre, une personne de confiance peut nous aider à relire, à discerner, à comprendre ce qui se joue en profondeur. Ce n’est pas un aveu de faiblesse : c’est un acte de maturité spirituelle. Car au fond, le combat contre les péchés capitaux n’est pas un combat contre soi. C’est un chemin vers la liberté.

Peut-on transformer nos faiblesses en chemin de sainteté ?

1. Dieu n’attend pas des êtres parfaits

La sainteté ne commence pas quand on est sans faute. Elle commence là où l’on décide de ne plus fuir sa vérité intérieure. Dieu n’appelle pas des personnes idéales : il appelle des hommes et des femmes réels, marqués par des blessures, des limites, des contradictions. Ce n’est pas malgré ces fragilités que nous pouvons avancer, mais à travers elles. La conversion ne consiste pas à nier ses failles, mais à les confier à un amour plus grand.

2. Le péché devient un lieu de relèvement

Saint Paul l’écrit sans détour : « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Cela ne veut pas dire que le péché est une bonne chose. Cela veut dire que Dieu rejoint l’homme là où il est tombé, et que c’est à partir de cette expérience qu’il peut faire naître quelque chose de nouveau. Beaucoup de saints ont d’abord connu des combats intérieurs violents. Mais ce sont précisément ces luttes qui ont forgé en eux la compassion, la patience, la vérité. Il n’y a pas de sainteté sans combat.

3. Nos luttes peuvent devenir fécondes pour les autres

Ce que nous avons traversé, affronté, parfois pleuré en silence, peut devenir une force pour accompagner les autres. Un homme qui a lutté contre l’envie comprendra mieux ceux qui doutent de leur valeur. Une femme blessée par l’orgueil saura écouter sans juger. Ce que nous croyions stérile peut devenir fécond. Il suffit que ce soit offert. C’est cela, aussi, la sainteté : laisser Dieu faire avec nos mains tremblantes.

4. La grâce ne remplace pas l’effort, elle le rend vivant

La sainteté ne tombe pas du ciel comme une récompense. Elle se construit dans la fidélité du quotidien. C’est une grâce, oui — mais une grâce qui attend notre réponse. Elle ne gomme pas le réel. Elle le transforme de l’intérieur. Celui qui lutte contre ses péchés capitaux, non pas pour se glorifier, mais pour aimer mieux, est déjà en chemin. Et ce chemin, même fragile, est regardé par Dieu avec tendresse.

Pourquoi nous ne sommes pas capables de ne pas pécher

1. Une limite qui fait partie de notre condition humaine

Même avec la meilleure volonté du monde, il nous arrive de retomber. De dire ce qu’on ne voulait pas dire. De faire ce qu’on s’était juré d’éviter. De céder à la fatigue, au découragement, à l’égoïsme. Ce n’est pas un hasard. C’est simplement que nous sommes humains, fragiles, traversés par des contradictions. La tradition chrétienne ne dit pas : “Tu ne dois jamais pécher.” Elle dit : “Tu es aimé même quand tu pèches.”

2. Le péché n’efface jamais la dignité

Tomber ne signifie pas perdre sa valeur. Le péché est une blessure, pas une identité. Il ne définit pas une personne, il révèle un manque, une faille, une peur. Ce n’est pas une condamnation, c’est un appel à se relever. L’Évangile le montre sans cesse : ce sont souvent ceux qui se savent pécheurs qui s’ouvrent le plus profondément à la miséricorde. Parce qu’ils n’ont rien à prouver. Parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas s’en sortir seuls.

3. Dieu ne nous demande pas l’impossible

Il ne nous demande pas d’être impeccables. Il nous demande d’aimer, de rester en chemin, de nous tourner vers lui même au creux de la chute. Le but de la vie chrétienne, ce n’est pas la performance morale. C’est la communion avec Dieu. Et cette communion se construit justement à partir de notre faiblesse. Ce que nous ne pouvons pas surmonter seuls, la grâce peut le transformer, petit à petit, si nous le confions à Dieu avec simplicité.

4. Le combat spirituel ne s’arrête jamais… et ce n’est pas grave

Vouloir avancer sans jamais tomber, c’est nourrir une illusion. Ce serait se croire déjà sauvé, déjà arrivé. En réalité, nous avons toujours besoin d’être relevés. C’est même dans ce besoin que se trouve notre vraie liberté. Ce n’est pas un échec de dépendre de la miséricorde. C’est une chance, une manière de rester petit, ouvert, vivant.

Si Dieu est parfait, il ne peut que nous pardonner

1. Un amour qui ne se retire jamais

Dans la foi chrétienne, Dieu n’est pas simplement un juge ou un maître. Il est Père. Et pas un père à notre image, limité, changeant, parfois blessant. Non : un Père parfait, dont l’amour ne dépend pas de nos performances. Si Dieu est vraiment ce que la foi affirme — parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement libre — alors il ne peut pas nous rejeter à cause de notre fragilité. Car ce serait une contradiction. Il serait imparfait s’il attendait de nous ce que nous ne pouvons pas donner.

2. Nous ne sommes pas des robots : notre liberté suppose le risque

Dieu ne nous a pas créés programmés pour lui obéir. Il nous a faits libres, capables d’aimer… donc capables aussi de refuser cet amour. Le péché naît de cette liberté, mal orientée, blessée, parfois déformée. Mais ce risque, Dieu l’a accepté dès le départ. Il savait que notre liberté pouvait nous perdre. Et pourtant il a voulu ce lien. Parce que sans liberté, l’amour n’est pas vrai.

3. Le pardon n’est pas un rattrapage : c’est une fidélité

Quand Dieu pardonne, ce n’est pas parce qu’il nous “excuse”. Ce n’est pas une faiblesse de sa part. C’est la pleine expression de sa puissance : il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Il reste engagé, même quand nous faisons demi-tour. Il ne change pas, même quand nous nous éloignons. Son pardon n’est pas un geste de compassion passagère. C’est la conséquence logique de son amour sans faille.

4. Ce n’est pas notre faute qui est la plus forte, c’est sa fidélité

Nous avons parfois du mal à croire au pardon de Dieu, non parce qu’il est difficile à recevoir, mais parce que nous projetons nos propres limites sur lui. Nous nous croyons indignes, alors nous pensons qu’il pourrait se lasser. Mais c’est l’inverse : plus nous tombons et revenons à lui, plus il peut nous montrer la profondeur de sa miséricorde. Et c’est cela qui nous transforme.

Foire aux questions : les 7 péchés capitaux, en résumé

1. Qu’est-ce qui fait d’un péché un “péché capital” ?

Un péché capital n’est pas le plus grave, mais celui qui en entraîne d’autres. Il agit comme une source, une racine intérieure. Par exemple, l’orgueil peut engendrer le mépris, le mensonge ou l’égoïsme. C’est une tendance profonde qu’il faut surveiller, pas un acte isolé.

2. Est-ce que tout désir est péché ?

Non. Le désir fait partie de la nature humaine. Ce n’est pas le fait de désirer qui pose problème, mais la manière dont on y répond. La luxure, par exemple, commence quand le désir devient domination, ou quand il remplace l’amour véritable.

3. Aimer bien manger, est-ce de la gourmandise ?

Non plus. La gourmandise, c’est l’excès, l’attachement désordonné à la nourriture, au point d’en oublier la sobriété, le partage ou la santé. On peut apprécier un bon repas sans tomber dans le péché.

4. Est-ce mal de vouloir être reconnu ou de réussir ?

Le désir de réussir est légitime. L’orgueil, en revanche, commence quand ce désir prend toute la place, quand on se compare sans cesse, ou quand on méprise les autres. Le cœur est alors centré sur lui-même, et non sur le bien à faire.

5. Peut-on être paresseux dans sa foi ?

Oui, c’est même une forme ancienne de paresse qu’on appelle l’acédie. Ce n’est pas le simple fait de ne pas prier un jour, mais une forme de lassitude intérieure, de repli sur soi, de refus d’avancer dans sa vie spirituelle.

6. La colère est-elle toujours mauvaise ?

Non. Il existe une juste colère, face à l’injustice ou à la souffrance. Ce qui devient péché, c’est la colère non maîtrisée, excessive, nourrie de rancune. Là, elle blesse, détruit, divise.

7. Et l’envie ? Peut-elle être un moteur ?

L’envie est toxique quand elle fait souffrir du bien des autres. Mais si ce qu’on admire chez l’autre nous pousse à grandir, à nous dépasser, alors cela peut devenir une stimulation saine. Tout dépend de l’intention du cœur.

8. Comment discerner si un péché est grave ou non ?

Il faut regarder trois choses : la gravité de l’acte, la lucidité qu’on avait au moment de le commettre, et le degré de liberté. Un prêtre peut vous aider à faire ce discernement dans un dialogue simple et sans jugement.

9. Comment progresser face à ces péchés capitaux ?

Il n’y a pas de recette unique, mais des chemins concrets : cultiver les vertus contraires, prier régulièrement, recevoir le pardon, chercher conseil, et surtout… ne jamais s’habituer à tomber. Chaque lutte est précieuse.

10. Dieu peut-il vraiment me pardonner si je retombe souvent ?

Oui. Tant que vous ne fermez pas votre cœur, tant que vous désirez avancer, Dieu ne cesse jamais d’accueillir. Ce n’est pas la perfection qu’il attend, mais la vérité, l’humilité et le désir de l’aimer.

L’IA est-elle l’Antéchrist ? Pourquoi la réponse des théologiens est plus inquiétante qu’un simple « oui »

Pour aller plus loin : des lectures variées et enrichissantes

Si vous souhaitez approfondir le sujet des péchés capitaux, voici une sélection d’articles sérieux et accessibles, issus de sources reconnues. Chacun offre un éclairage différent, théologique, historique, psychologique ou culturel.

Le site Aleteia propose une belle réflexion sur l’acédie, ce péché souvent oublié qu’on confond avec la paresse. On y découvre comment ce “dégoût de l’action” touche particulièrement la vie spirituelle et peut miner la relation à Dieu.

Le Figaro Santé, de son côté, offre une analyse originale des sept péchés capitaux à la lumière de la psychiatrie. Le professeur Jean Adès y montre comment certains vices traditionnels rejoignent des comportements pathologiques contemporains.

Toujours sur Aleteia, un second article s’intéresse à l’évolution historique de l’acédie et à sa transformation progressive en tristesse spirituelle. Une manière d’ancrer cette réalité dans le vécu psychologique et pastoral.

Dans une approche plus culturelle, le célèbre éthologue Konrad Lorenz évoque dans son essai Les huit péchés capitaux de notre civilisation les dérives modernes comme la surpopulation ou la perte du lien à la nature. Un résumé éclairant est disponible ici.

Enfin, le romancier Nicolas d’Estienne d’Orves revient dans cet entretien publié dans Le Figaro sur son exploration littéraire des péchés capitaux. Il y défend l’idée que l’orgueil est la racine de tous les autres, et qu’il en dit long sur notre époque.