Résumé : Être prêtre, est-ce un travail ?

Cet article explore la réalité du ministère sacerdotal, souvent mal comprise. Il éclaire la différence entre métier, vocation et engagement, à travers les multiples facettes de la vie d’un prêtre aujourd’hui.

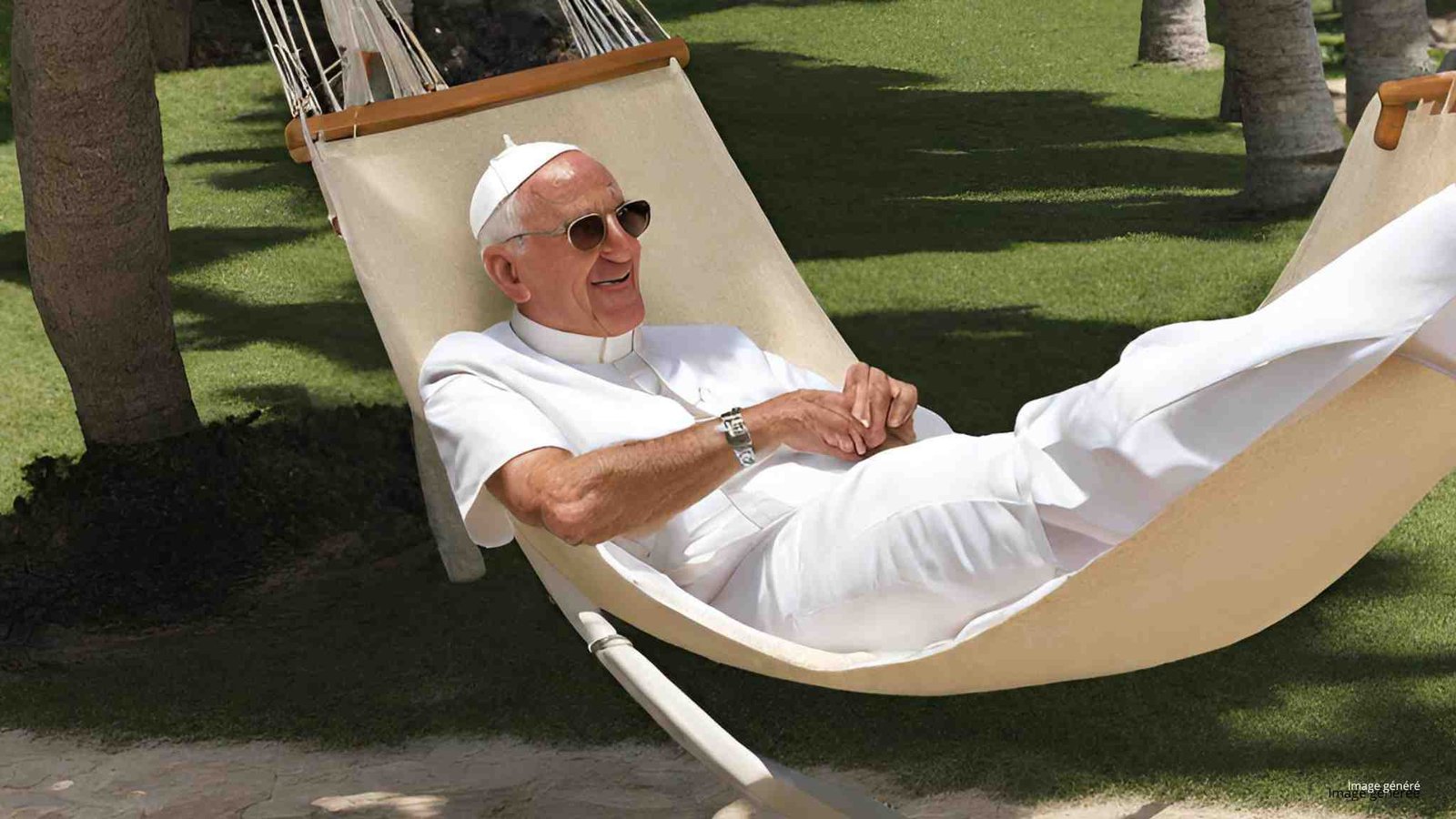

L’idée d’un Pape en vacances, éloigné de ses obligations quotidiennes et savourant un moment de détente, peut prêter à sourire. Mais derrière cette image amusante se cache une interrogation bien plus sérieuse : quelle est la nature véritable du sacerdoce ? Les prêtres bénéficient-ils de moments de répit, ou sont-ils perpétuellement engagés dans leurs missions spirituelles et communautaires ? Comment vivent-ils? Comment évoluent-ils dans la société? Examinons de plus près cette vocation, à la croisée entre le dévouement absolu et la quête personnelle de sens, pour saisir ce qui anime réellement ceux qui ont choisi ce chemin de vie.

Le Sacerdoce : Plus qu’un Métier

Le sacerdoce catholique se distingue d’un métier ordinaire par son essence même. Être prêtre, c’est répondre à un appel divin, une vocation qui dépasse les notions classiques de travail. Le prêtre est prêtre 24 heures sur 24, sans relâche, au service de sa communauté et de Dieu. Cette disponibilité permanente souligne la nature unique et sacrée du sacerdoce, qui va bien au-delà d’un engagement professionnel.

Gérer Plusieurs Paroisses : Un Défi Croissant

En Europe, la pénurie de vocations a conduit de nombreux prêtres à gérer plusieurs paroisses simultanément. Cette réalité, bien que représentant un défi logistique et personnel considérable, met en lumière l’engagement profond et la polyvalence exigée des prêtres dans leur ministère quotidien. Ces responsabilités sont embrassées comme une partie intégrante de leur vocation. Un défi sans comparaison aux challenges de nos métiers « traditionnels ». Messes, baptêmes, mariages, enterrements, soutien, administration, fête paroissiale, pastorale, témoignages, confessions, bénédictions, accueil, accompagnement des malades… L’agenda est bien rempli!

Le Sacerdoce et la Notion de « Travail »

Étymologiquement, le travail évoque la souffrance (du latin « tripalium », instrument de torture). Peut-on alors parler de « travail » en évoquant le sacerdoce ? Si la souffrance peut faire partie du ministère sacerdotal, à travers les sacrifices personnels et les défis rencontrés, le sacerdoce est avant tout perçu comme un don de soi à une cause plus grande, une source de joie spirituelle profonde.

La Fonction de Prêtre : Un « Métier » au Sens Premier ?

Qualifier le sacerdoce de « métier » au sens premier du terme serait réducteur. Le sacerdoce est une vocation qui englobe l’existence entière de celui qui est appelé, une consécration de la vie à l’imitation de Jésus. Ce n’est pas seulement une profession, mais un mode de vie.

Le Sacerdoce et les Autres Fonctions au Sein de l’Église

Cette réflexion sur le sacerdoce s’applique-t-elle à toutes les fonctions de l’Église ? Si chaque rôle au sein de l’Église – qu’il s’agisse de laïcs engagés, de religieux ou de religieuses – porte sa propre signification et ses défis, l’idée d’un service dévoué à la communauté et à Dieu est un fil conducteur commun. Chaque fonction, dans sa spécificité, contribue au corps du Christ, avec le sacerdoce occupant une place particulière dans cet ensemble. Pour le comprendre, il faut le Vivre.

La dimension sociale et caritative du sacerdoce révèle l’essence même de la mission d’un prêtre, ancrée dans l’amour et le service du prochain. Au-delà des célébrations liturgiques et de la guidance spirituelle, les prêtres jouent un rôle crucial dans le soutien des personnes en situation de précarité, des malades, et des exclus de la société. Cette mission se concrétise à travers l’organisation et le soutien d’initiatives telles que les soupes populaires, les centres d’accueil, les programmes d’éducation et les missions à l’étranger. Ces actions, bien que moins visibles, constituent le cœur battant de l’Église, là où la foi se traduit par des actes concrets d’amour et de compassion. Le prêtre, par son engagement, devient un pont entre les ressources de la communauté et les besoins des plus vulnérables, incarnant l’appel évangélique à servir le Christ à travers le service des autres. Ce dévouement illustre parfaitement comment, dans le sacerdoce, la vocation dépasse largement le cadre d’un métier pour s’ériger en témoignage vivant d’une foi agissante.

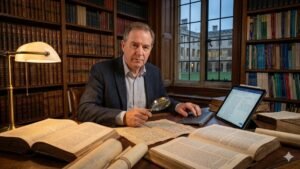

Croissance Spirituelle et Académique

Le chemin du prêtre est jalonné d’une recherche incessante de croissance spirituelle et académique. L’ordination n’est pas une fin en soi mais le début d’un voyage continu d’apprentissage, de réflexion et de renouvellement intérieur. Les prêtres sont encouragés à enrichir leur compréhension de la théologie, de la philosophie et des sciences humaines, à travers des études supérieures, des retraites spirituelles et des séminaires. Cette formation permanente leur permet non seulement d’approfondir leur foi mais aussi de rester pertinents dans un monde en constante évolution. Elle les équipe pour mieux répondre aux questions complexes de leurs paroissiens et pour guider leur communauté avec sagesse et discernement. En cultivant leur vie intérieure et leur connaissance, les prêtres réaffirment leur engagement envers une vocation qui exige une adaptation et un éveil constants.

Naviguer dans le Monde Moderne

Confrontés à la sécularisation croissante et aux défis du monde, les prêtres doivent naviguer avec prudence et conviction. Ils sont appelés à être des ponts entre la tradition de l’Église et les réalités contemporaines, cherchant des moyens d’engager le dialogue avec une société qui questionne et, parfois, remet en cause les fondements de la foi. Cette tâche exige non seulement une profonde compréhension des enseignements de l’Église mais aussi une ouverture d’esprit et une capacité à communiquer dans un langage qui résonne avec les gens d’aujourd’hui. Le défi est de maintenir l’intégrité de la foi tout en étant accessible et pertinent pour les nouvelles générations. Les prêtres, dans leur mission, incarnent cette tension dynamique entre le passé et le présent, offrant une boussole morale dans un monde souvent désorienté.

Vie en Communauté et Solitude

La vie d’un prêtre oscille entre des moments de profonde communauté et des périodes de solitude. Cette dualité est essentielle à la vocation sacerdotale, permettant au prêtre de puiser dans sa relation personnelle avec Dieu la force de se donner aux autres. La solitude n’est pas vécue comme un isolement mais comme une opportunité de prière et de contemplation, des moments sacrés pour se ressourcer spirituellement. En parallèle, la vie en communauté, que ce soit au sein du presbytère, de la paroisse ou d’ordres religieux, offre un soutien, un partage d’expériences et une fraternité enrichissante. Cette dynamique entre solitude et communauté façonne le prêtre, le rendant à la fois ancré dans sa spiritualité personnelle et profondément connecté à la vie de ses fidèles.

Collaboration avec les Laïcs

L’Église d’aujourd’hui voit une collaboration croissante entre les prêtres et les laïcs, reconnaissant que tous les membres de la communauté sont appelés à contribuer à la mission de l’Église. Les prêtres travaillent main dans la main avec les laïcs dans divers domaines tels que l’éducation religieuse, les œuvres de charité, l’administration paroissiale et les initiatives d’évangélisation. Cette collaboration enrichit l’Église, permettant une plus grande diversité d’approches et de talents au service du bien commun. Elle souligne également l’universalité de la vocation chrétienne à être des témoins de l’Évangile, où chacun, selon ses dons et sa vocation spécifique, participe à la construction du Royaume de Dieu.

Soutien et Ressources pour le Bien-être

Reconnaissant les défis et les pressions inhérents à leur ministère, l’Église offre aux prêtres diverses formes de soutien pour leur bien-être émotionnel et mental. Des programmes de formation continue, des groupes de soutien, des services de conseil et des retraites sont disponibles pour aider les prêtres à gérer le stress, à prévenir l’épuisement et à maintenir un équilibre sain entre leur vie personnelle et leur engagement pastoral. Ces ressources témoignent de la préoccupation de l’Église pour la santé holistique de ses prêtres, reconnaissant que leur bien-être est essentiel à l’efficacité de leur ministère.

Diversité Culturelle des Prêtres à Travers le Monde

Le sacerdoce, dans sa richesse et sa diversité, se vit différemment à travers le monde, reflétant la mosaïque culturelle de l’Église universelle. Les prêtres apportent à leur ministère leur héritage culturel unique, enrichissant ainsi la vie de l’Église par une variété de perspectives et de traditions. Cette diversité est une force pour l’Église, illustrant la beauté d’une foi qui transcende les frontières et les cultures, unissant les gens dans une communion mondiale.

Les Vacances de Prêtre

L’idée des vacances pour un prêtre évoque souvent la curiosité, voire l’étonnement. Contrairement aux emplois traditionnels, où les vacances sont un droit attendu et planifié, le concept de repos pour un prêtre s’inscrit dans une dynamique différente.

Les prêtres peuvent et doivent prendre du temps pour se reposer, se ressourcer spirituellement et physiquement. Bien entendu, cela peut inclure des moments de détente au soleil, les pieds dans l’eau, permettant une véritable coupure avec le quotidien.

Cependant, dans la pratique, ces occasions sont assez rares. Les vacances peuvent être onéreuses et sont parfois perçues comme contraires à la condition de prêtre et à l’exemple de simplicité et de dévouement qu’ils sont censés incarner.

Pour un prêtre, même les moments de détente sont souvent empreints de réflexion spirituelle, de lecture et de prière. Leur vocation ne connaît pas de pause, car ils restent à tout moment des guides spirituels, prêts à répondre à l’appel de leur communauté ou de leur foi.

Les « vacances » d’un prêtre reflètent un équilibre entre le besoin de récupération personnelle et l’engagement ininterrompu envers leur mission sacerdotale, tout en gardant à l’esprit l’exemple et les valeurs qu’ils souhaitent véhiculer.

Le Soutien Matériel des Prêtres : Une Réalité Diversifiée

La question du soutien matériel des prêtres révèle une réalité complexe et variée, influencée par le contexte géographique et la structure de l’Église dans laquelle ils exercent. Loin de l’image d’une uniformité globale, la « rémunération » des prêtres reflète la diversité des situations ecclésiastiques à travers le monde.

Dans de nombreux pays, les prêtres reçoivent une allocation d’entretien qui leur permet de couvrir leurs besoins essentiels. Cette allocation varie considérablement d’un pays à l’autre et même d’un diocèse à l’autre. Par exemple, en France, le soutien matériel des prêtres diocésains peut se situer autour de 900 à 1 000 euros par mois, une somme destinée à couvrir les frais de vie courante, sans pour autant mener à une richesse matérielle. Cette allocation est souvent complétée par des dons des fidèles, témoignant de la reconnaissance de la communauté pour leur engagement.

La situation peut être différente dans d’autres régions, où les prêtres peuvent dépendre davantage des contributions directes de leur paroisse ou de leur ordre religieux. Dans certains cas, surtout dans les pays où l’Église joue un rôle social prépondérant, les prêtres peuvent également bénéficier d’un logement ou d’autres formes de soutien matériel direct.

Dans certaines traditions, comme chez les prêtres des Églises catholiques orientales ou dans d’autres confessions où le mariage est permis, les besoins matériels peuvent inclure le soutien de la famille du prêtre, ajoutant une autre dimension à la question du soutien matériel.

Cette diversité souligne que le soutien matériel des prêtres est conçu non pas pour enrichir, mais pour permettre un dévouement total à leur mission spirituelle et pastorale, en tenant compte des réalités pratiques de la vie.

Comment devenir Prêtre?

La formation pour devenir prêtre se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, il y a une année de préparation appelée « propédeutique« , centrée sur le discernement spirituel avec un accent sur la prière, l’Eucharistie, et l’étude de la Bible. C’est une étape essentielle pour bâtir des bases solides avant d’entrer au séminaire, recommandée par le concile Vatican II.

Ensuite, le premier cycle de formation dure deux ans, axé également sur le discernement vocationnel. Pendant ce temps, les séminaristes commencent à étudier la philosophie, la théologie, et à apprendre les bases de la Bible, de la liturgie et de la pastorale. Ce cycle peut inclure un stage pratique.

Le second cycle, qui dure trois ou quatre ans, se concentre sur la préparation au ministère presbytéral, alternant formation théologique et expériences pastorales pour mieux connaître le diocèse et les réalités d’une paroisse. À la fin de ce cycle, les séminaristes obtiennent un diplôme de baccalauréat canonique et reçoivent l’ordination diaconale.

La dernière année avant l’ordination sacerdotale est dédiée à la pratique pastorale et à la synthèse de tout le parcours de formation, préparant directement au ministère de prêtre. En France, il existe 18 centres de formation proposant cette approche structurée.

Masculinisme : comprendre ce mouvement qui prône le retour de la virilité traditionnelle

Foire aux Questions : Être Prêtre

1. Comment devient-on prêtre ?

Pour devenir prêtre dans l’Église catholique, un homme doit d’abord ressentir un appel à la vocation sacerdotale. Il entre ensuite dans un séminaire où il suit une formation théologique, spirituelle, pastorale et humaine sur plusieurs années. À la fin de cette formation, il est ordonné prêtre par l’évêque diocésain.

2. Combien gagne un prêtre ?

Le « salaire » d’un prêtre varie considérablement selon le pays et le diocèse. En France, par exemple, les prêtres reçoivent souvent une allocation d’entretien de la part de leur diocèse qui peut être complétée par des dons des fidèles.

3. Le prêtre peut-il se marier et avoir des enfants ?

Dans l’Église catholique latine, les prêtres sont généralement tenus à la célibataire. Cependant, il existe des exceptions, notamment pour les prêtres des Églises catholiques orientales et pour certains prêtres convertis d’autres confessions chrétiennes qui étaient déjà mariés.

4. Qu’est-ce qu’un bon prêtre ?

Un bon prêtre est celui qui vit selon l’enseignement de l’Église, qui est profondément engagé dans sa vie de prière, qui guide spirituellement ses fidèles, qui est accessible et qui se dévoue au service des autres, particulièrement des plus nécessiteux.

5. Une femme peut-elle devenir prêtre ?

Actuellement, l’Église catholique ne permet pas l’ordination de femmes comme prêtres. Cette position est basée sur la tradition et les enseignements de l’Église.

6. Qui paye le salaire des prêtres ?

Le financement du « salaire » des prêtres varie selon les pays. En France, en raison de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, l’État ne rémunère pas les prêtres. En Belgique, le salaire des prêtres est pris en charge par l’État dans le cadre du financement des cultes reconnus.

7. Où habitent les prêtres ?

Les prêtres vivent généralement dans un presbytère, une résidence près de l’église où ils servent. Certains peuvent aussi vivre dans des communautés religieuses ou des séminaires.

8. Y a-t-il beaucoup de jeunes prêtres ?

Le nombre de jeunes prêtres varie selon les régions et les pays. Certaines régions constatent une baisse des vocations sacerdotales tandis que d’autres voient un renouveau.

9. Quelles sont les conditions pour devenir prêtre ?

Les conditions incluent être un homme célibataire (avec des exceptions mentionnées), ressentir un appel à la vocation, avoir une certaine maturité spirituelle et humaine, et réussir la formation théologique et pastorale au séminaire.

10. Quelles études pour devenir prêtre ?

La formation pour devenir prêtre comprend des études de philosophie et de théologie, souvent complétées par des stages pastoraux. Cette formation dure généralement entre 6 et 8 ans.

11. Un divorcé peut-il devenir prêtre ?

Un homme divorcé ne peut généralement pas devenir prêtre dans l’Église catholique, sauf si son mariage a été annulé par un tribunal ecclésiastique.

12. Un veuf peut-il devenir prêtre ?

Oui, un veuf peut devenir prêtre dans l’Église catholique après avoir discerné cet appel avec les responsables diocésains de la formation au sacerdoce.

13. Comment la communauté soutient-elle ses prêtres ?

La communauté soutient ses prêtres à travers la prière, la participation active aux activités paroissiales, et souvent par des contributions financières directes ou des dons.

14. Quel est l’impact de la vie communautaire sur le sacerdoce ?

La vie communautaire offre aux prêtres un soutien moral et spirituel, les aidant à rester ancrés dans leur vocation et à partager les défis et les joies de leur ministère avec leurs pairs.

A lire aussi:

– Jésus, mon Fils, ma Bataille